「日本、美のるつぼ―異文化交流の軌跡―」(京都国立博物館)開幕。異文化交流の軌跡たどる

京都国立博物館で、「大阪・関西万博開催記念 特別展 日本、美のるつぼ―異文化交流の軌跡―」が開幕を迎えた。

奈良国立博物館の「超 国宝」展と同会期で、京都国立博物館(以下、京博)の「大阪・関西万博開催記念 特別展 日本、美のるつぼ―異文化交流の軌跡―」も開幕を迎えた。

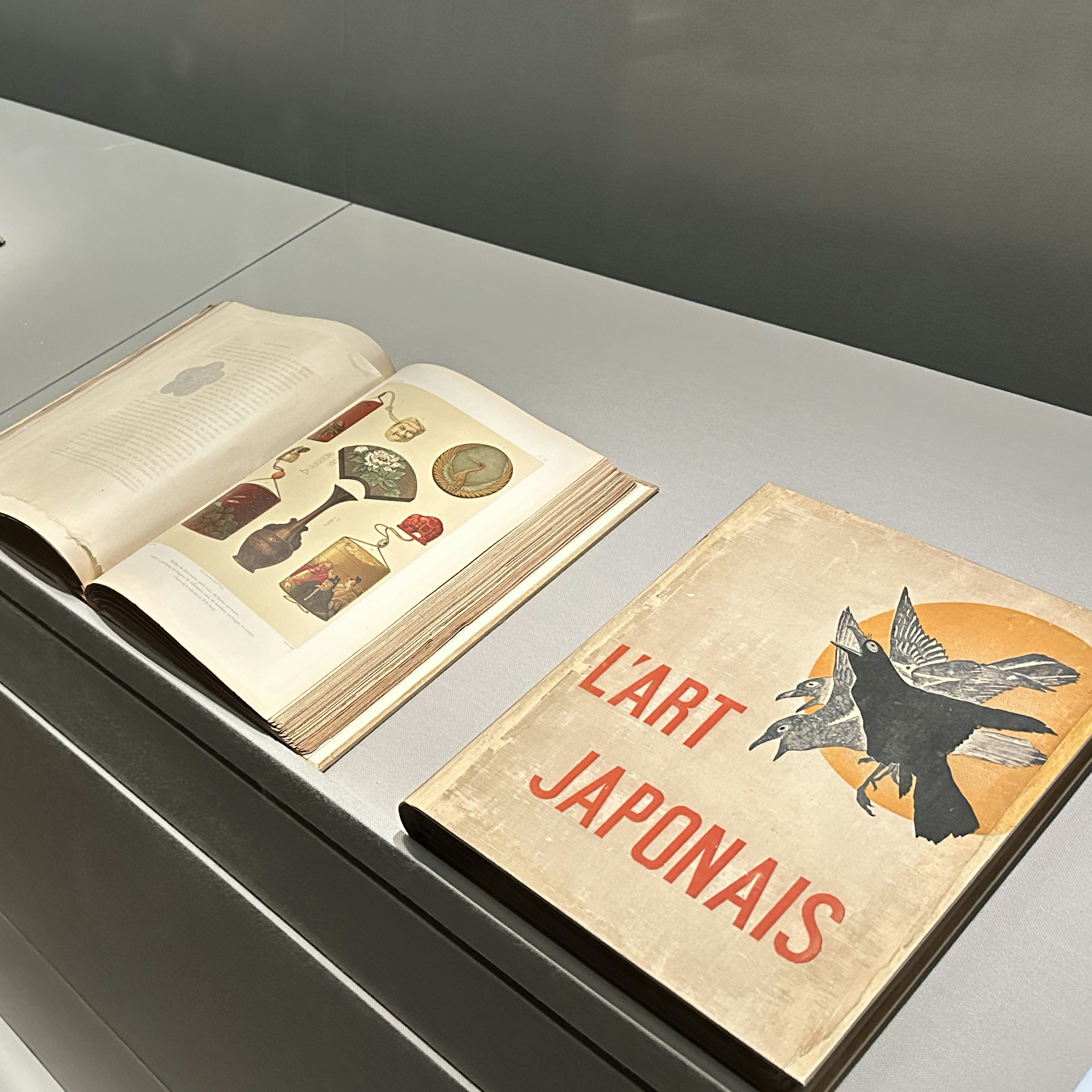

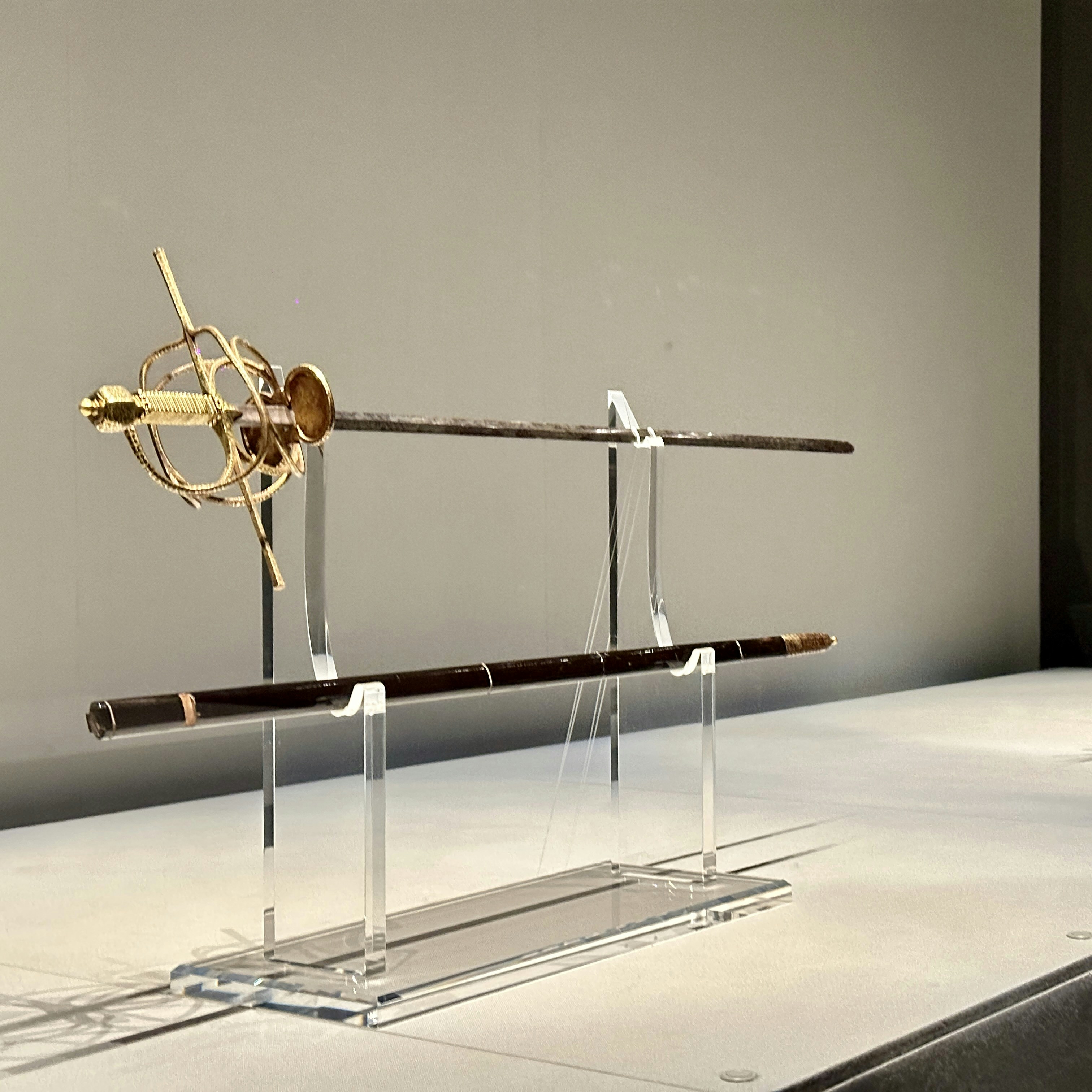

日本列島では古来から海を介した往来によって異文化がもたらされ、その出会いのなかで様々な美術品がつくり出されてきた。その作品の一つひとつが、豊かな交流の果実であり、日本という「るつぼ」のなかで多様な文化が溶けあって生まれたと言える。

本展は、「世界に見られた日本美術、世界に見せたかった日本美術、世界と混じり合った日本の美術」という視点から、弥生・古墳時代から明治期までの絵画、彫刻、書跡、工芸品など、国宝18件、重要文化財53件を含む約200件の文化財を厳選し、日本美術に秘められた異文化交流の軌跡をたどるものだ。(会期中、一部展示替えあり)。松本伸之館長は本展について、「タイトルにある通り、万博で世界各国の方々が集まるこの機会に、日本の芸術文化の特質を見直していただこうと企画した」とその意図を語る。