30人が選ぶ2025年の展覧会90:植木啓子(大阪中之島美術館 学芸課長)

数多く開催された2025年の展覧会のなかから、30人のキュレーターや研究者、批評家らにそれぞれ「取り上げるべき」だと思う展覧会を3つ選んでもらった。今回は、大阪中之島美術館で学芸課長を務める植木啓子のテキストをお届けする。

数多く開催された2025年の展覧会のなかから、30人のキュレーターや研究者、批評家らにそれぞれ「取り上げるべき」だと思う展覧会を3つ選んでもらった。今回は、大阪中之島美術館で学芸課長を務める植木啓子のテキストをお届けする。

数多く開催された2025年の展覧会のなかから、30人のキュレーターや研究者、批評家らにそれぞれ「取り上げるべき」だと思う展覧会を3つ選んでもらった。今回は蒲田のオルタナティブ・スペース「アート/空家 二人」を運営し、展覧会制作者としても活動する三木仙太郎のテキストをお届けする。

数多く開催された2025年の展覧会のなかから、30人のキュレーターや研究者、批評家らにそれぞれ「取り上げるべき」だと思う展覧会を3つ選んでもらった。今回はアーティスト・布施琳太郎のテキストをお届けする。

ヤンキー文化や死刑囚による絵画など、美術の「正史」から外れた表現活動を取り上げる展覧会を扱ってきたアウトサイダー・キュレーター、櫛野展正。2016年4月にギャラリー兼イベントスペース「クシノテラス」を立ち上げ、「表現の根源に迫る」人間たちを紹介する活動を続けている。彼がアウトサイドな表現者たちに取材し、その内面に迫る連載。第90回は、自閉症スペクトラムと診断された甲谷冬馬さんにとって、「内なる世界の記録」ともいえる創作行為に迫る。

数多く開催された2025年の展覧会のなかから、30人のキュレーターや研究者、批評家らにそれぞれ「取り上げるべき」だと思う展覧会を3つ選んでもらった。今回はCHAT紡織文化芸術館 館長兼チーフキュレーター・高橋瑞木のテキストをお届けする。

数多く開催された2025年の展覧会のなかから、30人のキュレーターや研究者、批評家らにそれぞれ「取り上げるべき」だと思う展覧会を3つ選んでもらった。今回は彫刻家で評論家、出版社代表、横浜国立大学教員として活動する小田原のどかのテキストをお届けする。

数多く開催された2025年の展覧会のなかから、30人のキュレーターや研究者、批評家らにそれぞれ「取り上げるべき」だと思う展覧会を3つ選んでもらった。今回は文化研究者・山本浩貴のテキストをお届けする。

数多く開催された2025年の展覧会のなかから、30人のキュレーターや研究者、批評家らにそれぞれ「取り上げるべき」だと思う展覧会を3つ選んでもらった。今回はArt Center Ongoing / Art Center NEW代表・小川希のテキストをお届けする。

数多く開催された2025年の展覧会のなかから、30人のキュレーターや研究者、批評家らにそれぞれ「取り上げるべき」だと思う展覧会を3つ選んでもらった。今回は美術批評家・菅原伸也のテキストをお届けする。

一般の人々が日常の暮らしのなかで生み出し、使い続けてきた「民具」。一見ただの古い道具に見えるかもしれませんが、様々な切り口から観察してみることで、ユニークな造形や意外な機能性といった「デザインの工夫」に気がつくことができます。第11回目は「両手使いの民具」。これなーんだ?

『美術手帖』創刊70周年を記念して始まった連載「プレイバック!美術手帖」。アーティストの原田裕規が美術手帖のバックナンバーを現在の視点からセレクトし、いまのアートシーンと照らしながら論じる。今回は、1997年1〜3月号で連載された「他の批評基準」をお届けする。

日本全国にあるミュージアムが販売するオリジナルのミュージアムグッズ。編集部がとくに気になるものを館ごとにピックアップしてご紹介する。

日本全国にあるミュージアムが販売するオリジナルのミュージアムグッズ。編集部がとくに気になるものを館ごとにピックアップしてご紹介する。

A-POC ABLE ISSEY MIYAKE(以下、A-POC ABLE)と寒川裕人 / ユージーン・スタジオの協働による特別展示「TYPE-XIV Eugene Studio project by A-POC ABLE ISSEY MIYAKE」が、10月24日から26日の3日間、パリで開催された。A-POC ABLEを率いる宮前義之が、アーティスト寒川裕人との対話を通じた「一枚の布の可能性」の実験成果を、建築家・田根剛 / ATTA - Atelier Tsuyoshi Tane Architectsの空間構成で物語る(PR)。

ミュージアムによるファンドレイジングの「いま」を追うシリーズ「美術館ファンドレイジング最前線」。第2回は、国内における寄付の現状と専門人材のファンドレイザーの役割を掘り下げる。

日本全国にあるミュージアムが販売するオリジナルのミュージアムグッズ。編集部がとくに気になるものを館ごとにピックアップしてご紹介する。

ヤンキー文化や死刑囚による絵画など、美術の「正史」から外れた表現活動を取り上げる展覧会を扱ってきたアウトサイダー・キュレーター、櫛野展正。2016年4月にギャラリー兼イベントスペース「クシノテラス」を立ち上げ、「表現の根源に迫る」人間たちを紹介する活動を続けている。彼がアウトサイドな表現者たちに取材し、その内面に迫る連載。第89回は、癌治療により創作や生活の自由が奪われた齋藤七海さんの言葉が投げかける問いに迫る。

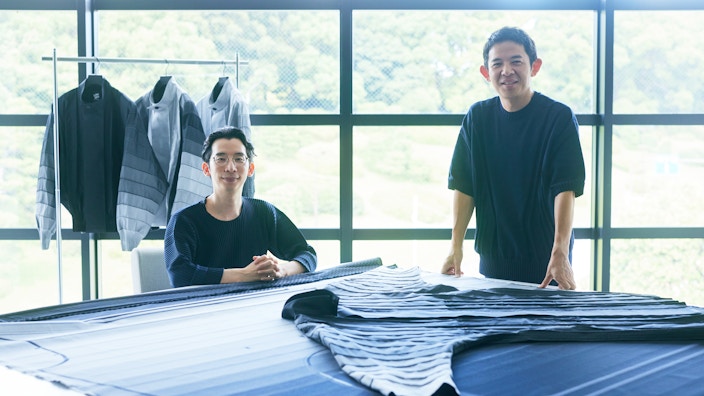

A-POC ABLE ISSEY MIYAKEとユージーン・スタジオ/寒川裕人の協業から生まれた「TYPE-XIV Eugene Studio project」。アート・バーゼル・パリ期間中のパリでの発表を前に、A-POC ABLE ISSEY MIYAKEの宮前義之と寒川裕人に話を聞いた(PR)。

不定期連載シリーズ「Rethinking Asia from Elsewhere / 他所から想像するアジア」では、グローバルな美術の舞台で活躍するアジア・ディアスポラの若手アーティストたちの実践に焦点を当てる。毎回、国内外で活動するキュレーターや批評家、ライターを招き、それぞれの視点から彼/彼女たちの活動を紹介していく。初回となる本記事では、キュレーターで本シリーズを提案したマーティン・ゲルマンが、世界中の注目を集めるアーティスト、ミレ・リーの表現について論じる。

一般の人々が日常の暮らしのなかで生み出し、使い続けてきた「民具」。一見ただの古い道具に見えるかもしれませんが、様々な切り口から観察してみることで、ユニークな造形や意外な機能性といった「デザインの工夫」に気がつくことができます。第10回目は「にぎやかな民具」。これなーんだ?

雑誌『美術手帖』最新号を毎号お届け。

さらに2018年6月号以降の全ページが電子書籍で読み放題。

初回お届け

2026年1月号

特集「韓国の現代アート最前線」

プレミアムプラス会員

¥850 / 月