「超 国宝-祈りのかがやき-」(奈良国立博物館)開幕。これまでにない国宝展

奈良国立博物館で、同館初となる大規模国宝展「奈良国立博物館開館130年記念特別展 超 国宝-祈りのかがやき-」が開幕した。

奈良国立博物館(以下、奈良博)は1895年4月29日に開館(当時は帝国奈良博物館)して、今年130周年を迎える。日本で2番目に歴史の長い国立博物館だ。この節目に開幕したのが、同館初の大規模な国宝展「奈良国立博物館開館130年記念特別展 超 国宝-祈りのかがやき-」だ。

国宝のみで構成された展覧会といえば、2022年に東京国立博物館で開催された特別展「国宝 東京国立博物館のすべて」を記憶している人も多いだろう。同展は東博創立150年の節目を記念するものとして開催され、東博史上初めて同館所蔵の国宝89件を一挙に公開。入場者数は予約制でありながら35万1153人を記録している。

多くの人々を魅了する「国宝」という言葉。ただし本展タイトルは「超 国宝」だ。京博の井上洋一館長はこのタイトルについて、「とびきり優れた宝」という意味とともに、「時代を超え先人たちから伝えられた祈りやこの国の文化を継承する人々の心もまた、かけがえのない国の宝である」という思いが込められていると話す。

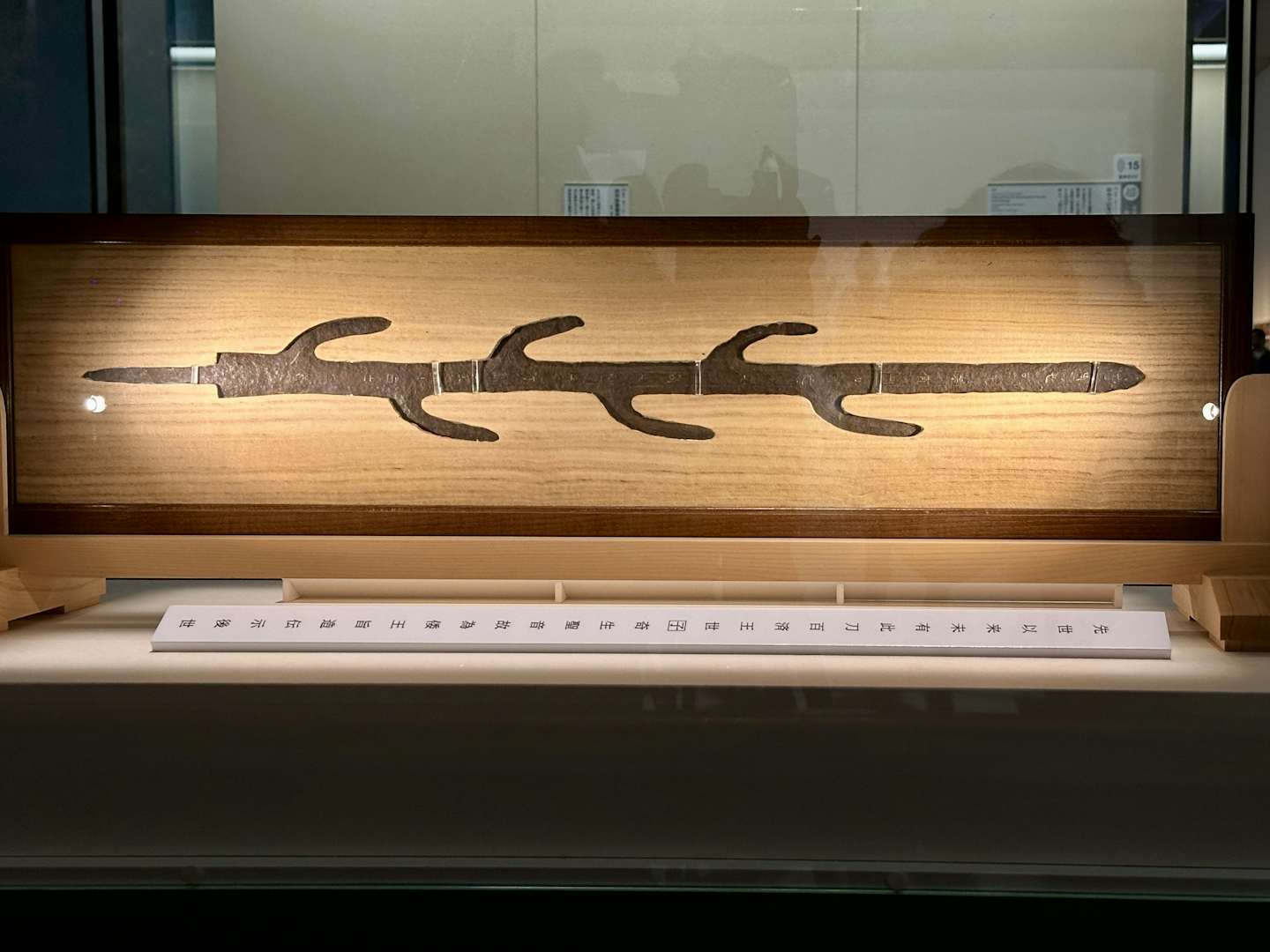

会場に並ぶのは国宝約110件を含む143件の仏教・神道美術だ。奈良博の国宝所蔵件数が13件であることを踏まえると、この110件という数字の大さがよくわかるだろう。出品作品・資料は、国宝を含む文化財のうち、時代を超えて未来に伝えるべき文化遺産であり、かつ「奈良」と「奈良博」の歴史上、とくに意義の深いものが選定基準となった。

展示は「南都の大寺」「奈良博誕生」「釈迦を慕う」「華麗なる仏の世界」「神々の至宝」「写経の美と名僧の墨蹟」「未来への祈り」の全7章構成(一部展示替えあり)。