「大竹伸朗展 網膜」(丸亀市猪熊弦一郎現代美術館)開幕。半世紀の活動を「網膜」で振り返る

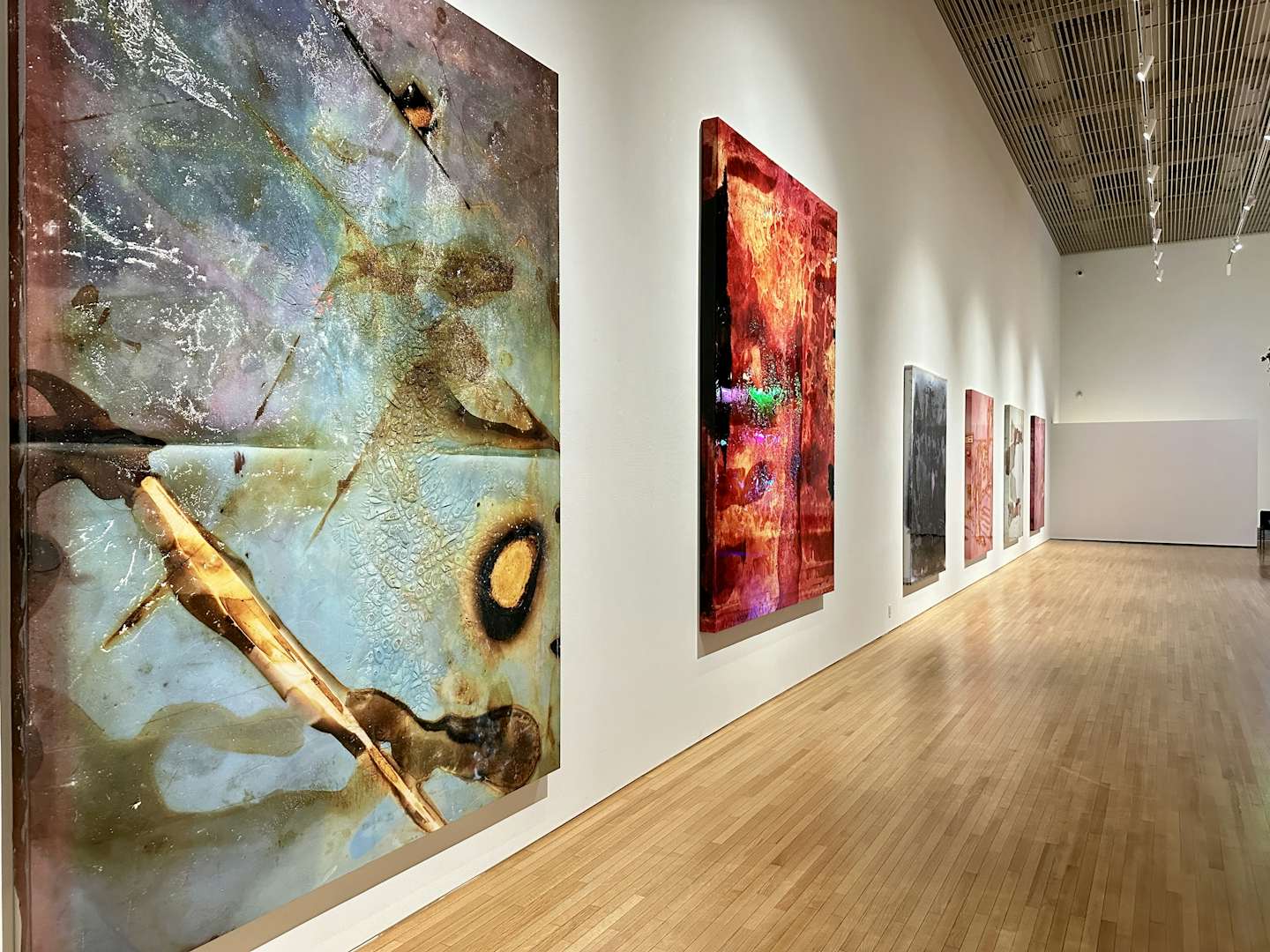

丸亀市猪熊弦一郎現代美術館(MIMOCA)で、現代美術家・大竹伸朗による巡回なしの大規模個展「大竹伸朗展 網膜」が幕を開けた。会期は11月24日まで。

2013年に丸亀市猪熊弦一郎現代美術館(MIMOCA)で開催された「大竹伸朗展 ニューニュー」。これの続編とも呼べる大規模個展「大竹伸朗展 網膜」が幕を開けた。会期は11月24日まで。担当学芸員は中田耕市(同館副館長兼チーフ・キュレーター)。

大竹は1955年東京都生まれ。武蔵野美術大学造形学部油絵学科を卒業。1970年代後半より作品発表を始め、絵画を中心に音や写真、映像を取り込んだ立体作品などの多彩な表現を展開。異分野のアーティストとのコラボレーションでも知られ、現代美術のみならず、デザイン、文学、音楽など、あらゆるジャンルで活躍を続けている。

88年には愛媛県宇和島へ移住。現在も同地を拠点に活動している。代表作に2009年、香川県直島にオープンした公共浴場の《直島銭湯「I♥湯」》、様々な印刷物で飾られた小屋とトレーラーからなる《モンシェリー:スクラップ小屋としての自画像》(2012)、休校中の女木小学校の中庭に設置された《女根/めこん》など。また、写真やチラシ、雑誌の一部などをコラージュした「スクラップブック」を数多く手がけている。近年では東京国立近代美術館を皮切りに愛媛、富山へと巡回した大規模な個展まで、国内外での幾多の展覧会を開催してきた。

本展は、大竹の圧倒的な熱量が生み出す膨大かつ多様な作品の数々から、とくに「網膜」シリーズにフォーカスするものだ。