デザイン × アート × ロボティクス。立命館大学に生まれる新たな学びの場

立命館大学が2026年4月に開設を予定する「デザイン・アート学部/同研究科」。これに先立ち、同大は同学部/研究科に教授としても着任するロボットデザイナー/美術家・松井龍哉およびフラワー・ロボティクスとともに新たな共同プロジェクトを始動させた。デザインとアート、そしてロボティクスが交わる未来の教育と創造の現場とは?

立命館大学が2026年4月に開設を予定する「デザイン・アート学部/同研究科」。これに先立ち、同大は同学部/研究科に教授としても着任するロボットデザイナー/美術家・松井龍哉およびフラワー・ロボティクスとともに新たな共同プロジェクトを始動させた。デザインとアート、そしてロボティクスが交わる未来の教育と創造の現場とは?

11月1日から3日、ニュウマン新宿のルミネゼロで「LUMINE ART FAIR -My 1_st Collection vol.4-」が開催された。初めてアート作品を購入する来場者が多数というアートフェアをルミネが開催する意図とは。

文明のはるか以前から存在し続ける「石」を媒介に、10名の作家が現代における知と技のあり方を問い直す展覧会「石に話すことを教える──生の〈技術〉」が、京都のThe Terminal KYOTOで開催される。会期は12月12日〜27日。

前澤友作が会長を務める公益財団法人現代芸術振興財団によって、全国の学生を対象に実施されてきたアートコンペディション「CAF賞」。12回目となる今年、ファイナリスト12名による入選作品を展示する「CAF賞2025入選作品展覧会」が東京・代官山のヒルサイドフォーラムで開催される。会期は12月9日〜14日。

視覚のプロセスに基づく独自の絵画表現で注目を集める三輪瑛士が、東京・渋谷のhide galleryで2年ぶりとなる個展「常なる無常」を開催する。会期は12月6日〜21日。

株式会社パルコは、フランス人アーティスト、ジャン・ジュリアンとコラボレーションした「PARCO HAPPY HOLIDAYSキャンペーン」を開催中。全国のパルコとの連動企画として、キャンペーンビジュアルを使用したノベルティや、ジュリアンのサイン入りポスターが当たるSNSキャンペーンを実施するほか、渋谷PARCOでは12月4日よりドラえもん&ジャン・ジュリアンのPOPUPショップも展開される。

東京藝術大学 履修証明プログラムDiversity on the Arts Project(通称:DOOR)は、2026年度の受講生を募集している。対面・オンライン授業とeアーカイブラーニングで学ぶことができ、全国から受講可能。応募期間は2026年1月5日14時〜2月13日14時まで。

三重県伊勢市・旧伊勢街道沿いに、新たな文化拠点となる宿泊施設「EXPERIENCE ISE MIYAMACHI HOTEL」が2025年11月9日にオープンしたアートと滞在できる「ライフスタイルホテル」として再生されている。

スイス出⾝のマルチメディア・アーティスト ジョン・フェルゴが、京都のギャラリー「kōjin Kyoto(コウジン キョウト)」で日本初の個展を開催する。会期は年11⽉19⽇〜24⽇。

「アートがある生活」を提案するCCCアートラボと株式会社Artfieldが、若手作家を海外舞台へと後押しするチャリティーオークション「ASUEチャリティーアートオークション vol.2」を11月26日から4日間、東京・代官山のヒルサイドテラスにて開催する。老舗画廊の協力を得て、現代アートの可能性を社会的支援へとつなげる新たなプロジェクトが動き出す。

鎌倉にある建長寺で、秋の紅葉をテーマにしたプレミアム夜間拝観イベント「ZEN NIGHT WALK KAMAKURA」が開催されている。本イベントは、臨済禅の思想と空間を、先進的なアートとニューロミュージックによって再解釈するアートプログラムだ。会期は12月7日まで。

東京・八重洲のBUGで、第2回BUG Art Award グランプリ受賞者個展 矢野憩啓「フルーツバスケット」がスタートした。会期は11月30日まで。

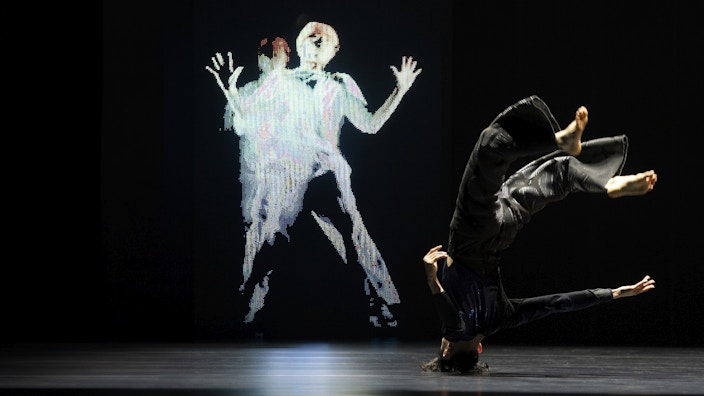

横浜・京都・北九州の3都市で、台湾を代表するコンテンポラリー・ダンスカンパニー「クラウド・ゲイト・ダンスシアター(雲門舞集)」の16年ぶりの来日公演が行われる。

渋谷PARCOを舞台に、多彩なアーティストが集結するアート&カルチャーイベント「P.O.N.D.」の第6回がスタートした。テーマは「Swing Beyond / 揺らぎごと、超えていく。」。11月10日まで開催中のこのイベントをレポートする。

ブルームバーグ・フィランソロピーズが提供する日本語と英語の音声ガイドアプリ「Bloomberg Connects(ブルームバーグ・コネクツ)」をご存じだろうか?

長野県にある松本市美術館で、「戦後80年 石井柏亭 えがくよろこび」が開催されている。会期は12月7日まで。

公益財団法人 窓研究所とカナダ建築センター(CCA)が共同で実施する「CCA–WRI Research Fellowship Program 2026」の公募が開始した。カナダ建築センターで最長3ヶ月のリサーチ滞在を行う本プログラム。今回のテーマは「Vacancy(空き)」。応募期間は12月21日まで。

渋谷PARCOで、今年5回目となるアートイベント「SHIBUYA PARCO ART WEEK 2025」が開催される。会期は11月5日〜9日。

能楽と現代美術が出会い、見えない存在の気配を探る展覧会「もののけたちの囁き」展が、京都の瑞雲庵で開催される。会期は11月1日〜30日。

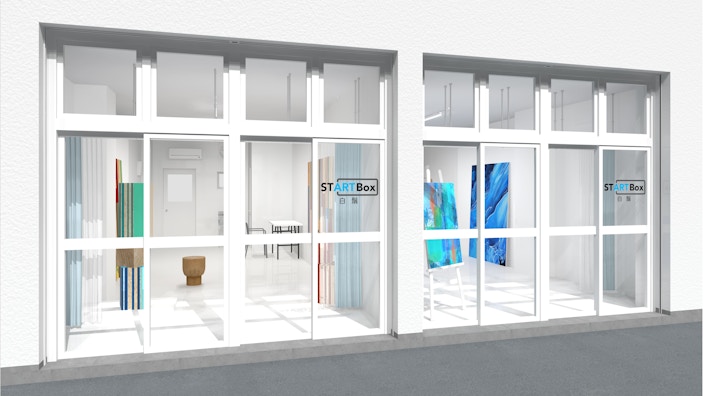

東京都及び公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京が、都営住宅の空き店舗を活用した創作スペース「START Box 白鬚」を新たに開設。利用アーティストを募集している。

雑誌『美術手帖』最新号を毎号お届け。

さらに2018年6月号以降の全ページが電子書籍で読み放題。

初回お届け

2026年1月号

特集「韓国の現代アート最前線」

プレミアムプラス会員

¥850 / 月