「猪熊弦一郎博覧会」(丸亀市猪熊弦一郎現代美術館)会場レポート

丸亀市猪熊弦一郎現代美術館(MIMOCA)で、企画展「猪熊弦一郎博覧会」が7月6日まで開催されている。

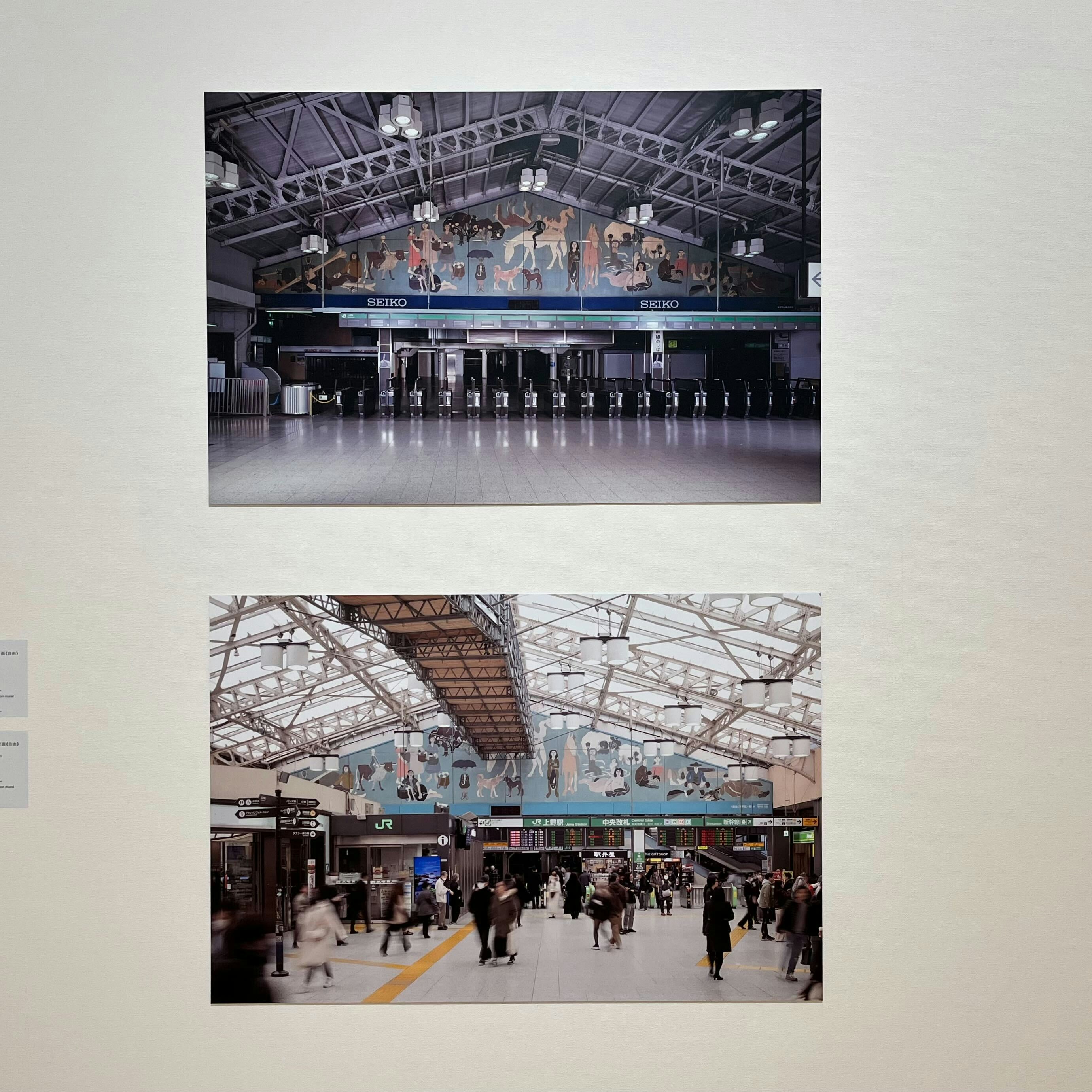

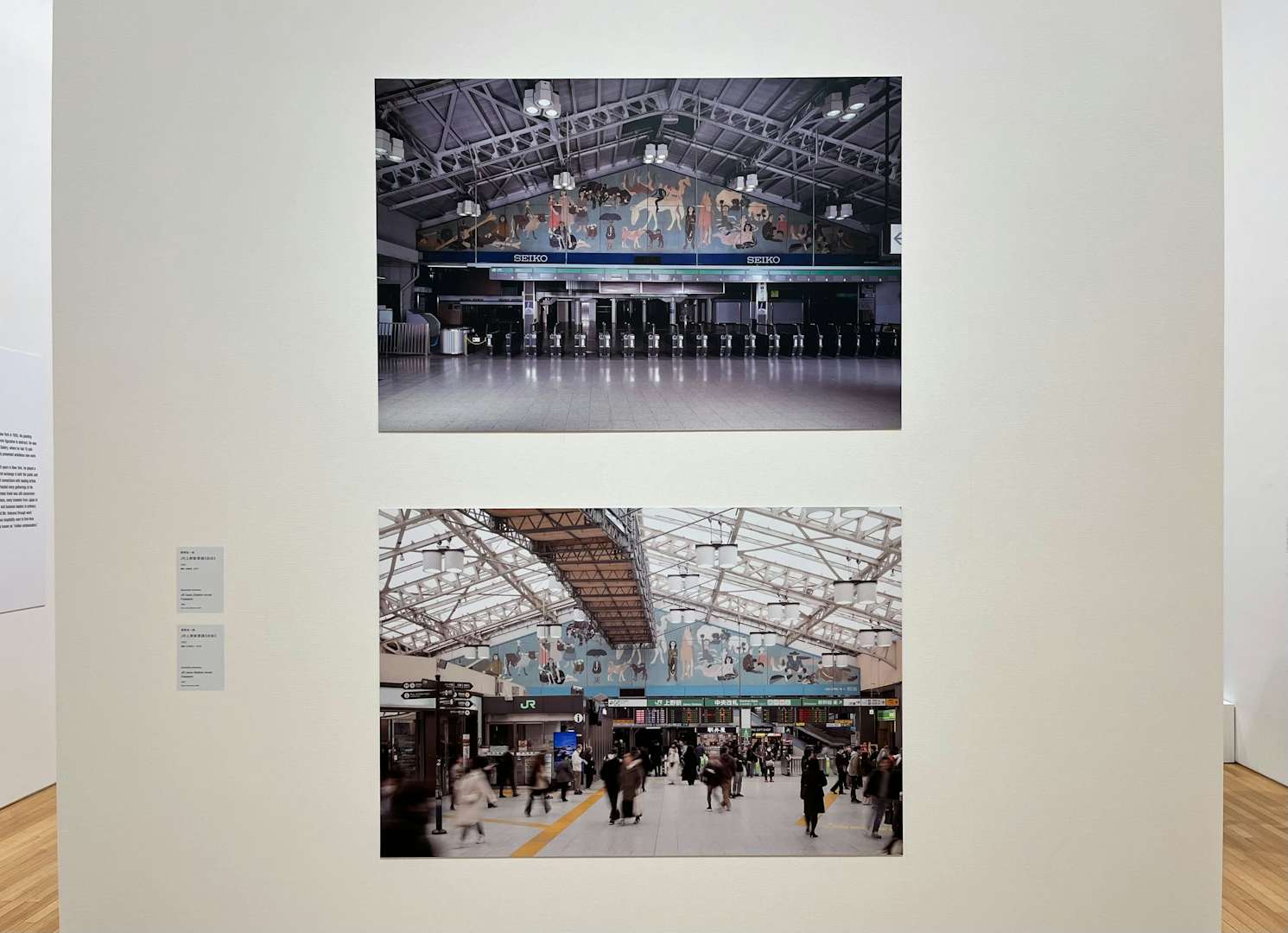

香川・丸亀の丸亀市猪熊弦一郎現代美術館(MIMOCA)で、企画展「猪熊弦一郎博覧会」が7月6日まで開催されている。担当キュレーターは古野華奈子、松村円(ともに同館学芸員)。建築史監修は五十嵐太郎(東北大学院教授)。

画家として知られる猪熊弦一郎(1902~93)は、著名なアーティストや建築家、デザイナーなどの重要人物と関わりを持ち、自身の絵画世界に止まらない様々な仕事を手がけた。本展は、そういった猪熊の絵画以外の活動を取り上げながら、その足跡をたどるものとなっている。

会場構成は「プロローグ 新制作派協会設立」「1章 生活造型:建築」「2章 生活造型:デザイン、パブリックアート」「3章 ニューヨークへ」「4章 『アート県かがわ』の礎」「5章 MIMOCA」「エピローグ MoMA」。まず「プロローグ」として語られるのは、猪熊による「新制作派協会」についてだ。1935年の帝展改組など、国による美術界への統制に反発した猪熊は、翌年同志の小磯良平や中西利雄らとともに、自由かつ純粋な芸術の在り方を求めた「新制作派協会」を設立。以降、生涯を通じてこの活動に参加した。