田中純の『磯崎新論』から青木彬の『幻肢痛日記』まで。2025年4月号ブックリスト

新着のアート本を紹介する『美術手帖』のBOOKコーナー。2025年4月号では、田中純の『磯崎新論』から福尾匠の『ひとごと クリティカル・エッセイズ』、青木彬の『幻肢痛日記』まで、注目の8冊をお届けする。

『幻肢痛日記 無くなった右足と不確かさを生きる』

青木彬=著河出書房新社 1900円+税

30歳で右足を切断したインディペンデント・キュレーターの著者による約4年分の日記。術後から始まった幻肢痛の症状、義肢の製作や歩行をめぐる当事者としての所感を、学生時代の現象学研究やアートを通じて発展させてきた思想と交差させながら語る。幻肢痛は時に強い痛みを伴い、義肢をつけての日常生活はそれまでの身体感覚の立て直しを要求する。その経験を持ち前の探究心で楽しみ、とことん「不確かさ」と付き合う姿勢は、まさに生とアートの融合とも言うべきあわいから生まれている。(中島)

『調査的感性術 真実の政治における紛争とコモンズ』

マシュー・フラー、エヤル・ヴァイツマン=著中井悠=訳水声社 3000円+税

著者のひとり、エヤル・ヴァイツマンはイギリスを拠点とする調査機関フォレンジック・アーキテクチャーの設立者。各分野の専門家たちと協働し、建築理論、デジタル技術などを駆使して世界中の暴力事件や政治的闘争を捜査してきた。魅惑的なタイトルを持つ本書は、彼らの活動を様々な事例と理論で案内する「指南書」である。事件の痕跡から微視的な情報を読み、文書が覆い隠す秘密とその暴露をめぐる力学に精通する感性術は、「真実」なるものへの信頼が揺らぐ現代だからこそ、迷妄を打破する契機となりそうだ。(中島)

『磯崎新論』

田中純=著講談社 4750円+税

建築と反建築の裂け目に類例のない功績を刻んだ変幻自在の文人・磯崎新。都市計画家/都市破壊業という双面神の顔を持つ彼は、ついにデミウルゴスの化身となり、廃墟化する寸前の臨界状態を夢想する。初期から晩年に至る作家の論理を精緻に解読し、時に「腹話術人形」となることもいとわない年代記編者が紡ぐのは、テクストの迷宮を俯瞰する新たな布置である。「イソザキ・アラタ」ならぬ「シン・イソザキ」を語る/騙る本書は、作家のおびただしい言説による磁場から退避するアジールとなるだろう。偉大な文人への敬意と哀悼が示された記念碑的著作。(青木)

『点描の美術史 印象派から現代アートまで』

加藤有希子=著水声社 2500円+税

近代絵画の成立において、色片の集合から画面を構成する筆触分割や点描技法の果たした役割は大きい。本書は19世紀後半に始まる「点描」様式を、現代にまで続く「多元化」「分散化」の通時的現象としてとらえ、それを近現代の「暴力的な生命観、死生観」に呼応させる。絵画的伝統の連続性を疑わない著者の議論は、印象派からダミアン・ハースト、艾未未(アイ・ウェイウェイ)にまで及ぶが、本書の語る近現代の「暴力性」なるものの輪郭は曖昧なままだ。しかし、新印象派の専売特許とされがちな点描表現を、歴史的かつ社会倫理的に開こうとする試みには独自性が認められるだろう。(青木)

『画家たちの「肖像」 ジョン・バージャーの美術史』古代-近代/近代-現代

ジョン・バージャー=著 トム・オヴァートン=編 藤村奈緒美=訳草思社 各3700円+税

イギリスの美術批評家ジョン・バージャーが長いキャリアのうちに残した作家論や詩文を、主題となる芸術家ごとに集約した評論集。各断章は古代編と近代編に大別され、洞窟壁画から、ベラスケス、モネ、ポロックまで幅広い。ひとりの文筆家が生涯をかけて追求した「美術史」の総体が垣間見えると同時に、同一作家を繰り返し論じる過程での変遷が興味深い。物語の語り手として、芸術家たちの生きた「肖像」を描こうとする批評家の弛みない眼差しは、まるで作品に対する自らの立場をつねに再考し続けたバージャー自身の「肖像」をも映し出すかのようだ。(青木)

『ひとごと クリティカル・エッセイズ』

福尾匠=著

河出書房新社 2500円+税

昨年刊行されたジル・ドゥルーズ研究書の『非美学』と対を成す、主に同時代の芸術作品を対象とした批評・エッセイ集。「スモーキング・エリア」と称した、比較的ラフなスタンスで書かれたエッセイをあいだに挟みつつ、映像、絵画、小説などを論じた批評テクストを巧妙に配分する。ジャンルの骨子に切り込む考察の深さもさることながら、作品と非作品、公的な場所で行われる「言論」と私的な「書き物」の境界を巡るかのような本書の構成自体と、「書く主体」への反省意識に批評性が宿っている。(中島)

『Blue Persimmons』

岩波友紀=著

赤々舎 6000円+税

冒頭に現れる熟した柿を頬張る男性。福島の風景と住民の写真が淡々と連なっていくなか、時折「青い柿」(フレコンバッグ)が目に飛び込んでくる。福島に移住し、10年間撮り続けてきた一枚ごとの場面の背後に、撮るものと撮られるものとのどのようなコミュニケーション、葛藤が潜在しているのだろう。見えないからこそ見つめ続ける写真家の営為がそこにある。(編集部)

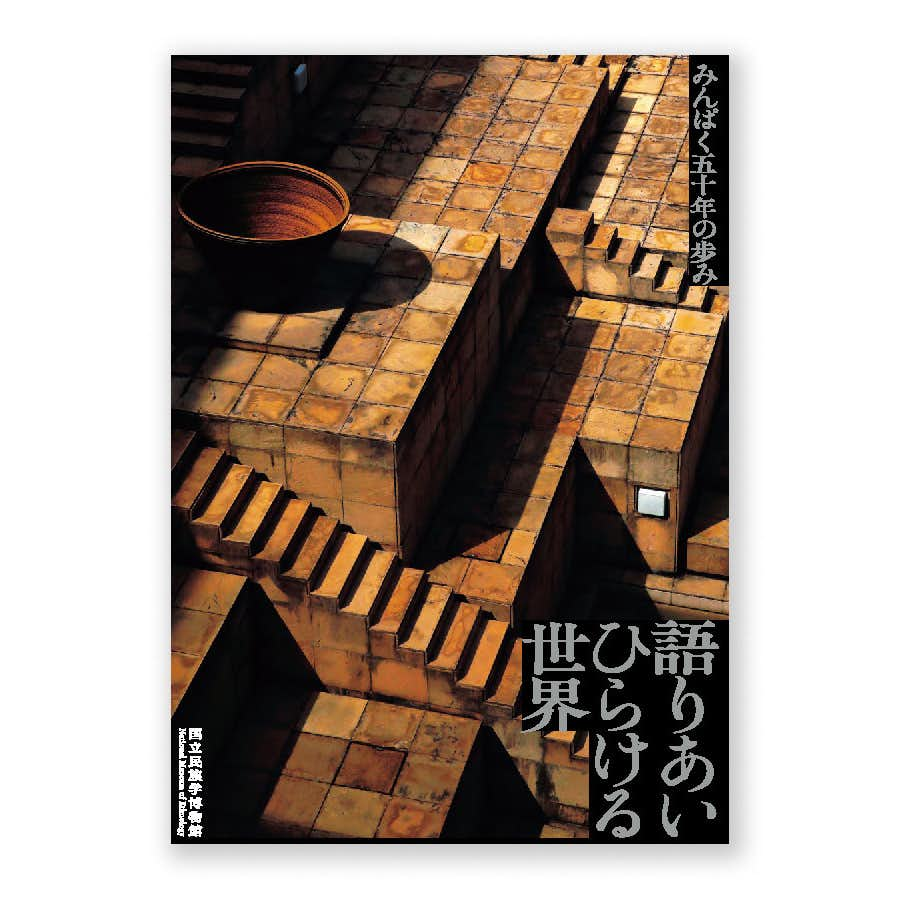

『語りあいひらける世界 みんぱく五十年の歩み』

国立民族学博物館=編

国立民族学博物館 3600円+税

2024年に50周年を迎えた国立民族学博物館(みんぱく)の過去を振り返り、未来を見つめる「周年史」。創設のきっかけをつくった岡本太郎と初代館長・梅棹忠夫の対談など歴史的価値のある多くの記事とともに、現役の館員によるアクチュアルなテーマの対談を収録。本書も、館の目指す「フォーラム」の場のひとつとして、人類の未来への視座を深める一助になるだろう。(編集部)

(『美術手帖』2025年4月号、「BOOK」より)