画壇と前衛の交代劇から、私的な物語まで。1957年9月号特集「美術界の諸制度を検討するために」

『美術手帖』創刊70周年を記念して始まった連載「プレイバック!美術手帖」。アーティストの原田裕規が美術手帖のバックナンバーを現在の視点からセレクトし、いまのアートシーンと照らしながら論じる。今回は、1957年9月号特集「美術界の諸制度を検討するために」をお届けする。

画壇と前衛の交代劇から、私的な物語まで

1957年7月9日、衆議院文教委員会で文部省(当時)の美術行政の在り方が厳しく糾弾された。それによると、日展と日本芸術院が癒着関係にあり、本来独立されるべき芸術院会員の選考プロセスに日展の重鎮が関与しているというのだ。その際に名が挙げられたのは、福田平八郎、山口蓬春、堂本印象、石井柏亭、辻永、朝倉文夫など。翌日の新聞一面には「ボスの運営」「独断と腐敗」「隠し財産」といった見出しが躍ることになった。

この事件を受けて組まれたのが本特集である。芸術院、日展、その他団体の歴史や運営の詳細が調査報告されている。さらに「芸術家は実力で発言せよ」(富永惣一)、「芸術院は養老院であっていけないのか」(中村哲)など、国家と芸術の癒着を批判するテキストも目立つ。当時は戦後間もない時期で、アンフォルメル旋風が吹き荒れ、貸画廊の急増により美術団体(=画壇)を離れて個人で活動する作家が増えていた。つまり本特集では前衛と画壇の交代劇が鮮やかに描写されているのである。

ただしこの号の本当の面白さは、こうした単線的な歴史観に収斂されるものでもない。例えば、彫刻家と工業デザイナーの2人が中部・北陸地方を56時間かけて練り歩き、日本を再発見しようとしたフォトエッセイ。草月流の創始者・勅使河原蒼風が筆を執り、アニメーション作家の久里洋二がイラストを担当したコント小説「パリの憂欝」など、いかにも「雑誌的」に雑然とした構成こそがこの号の魅力なのである。

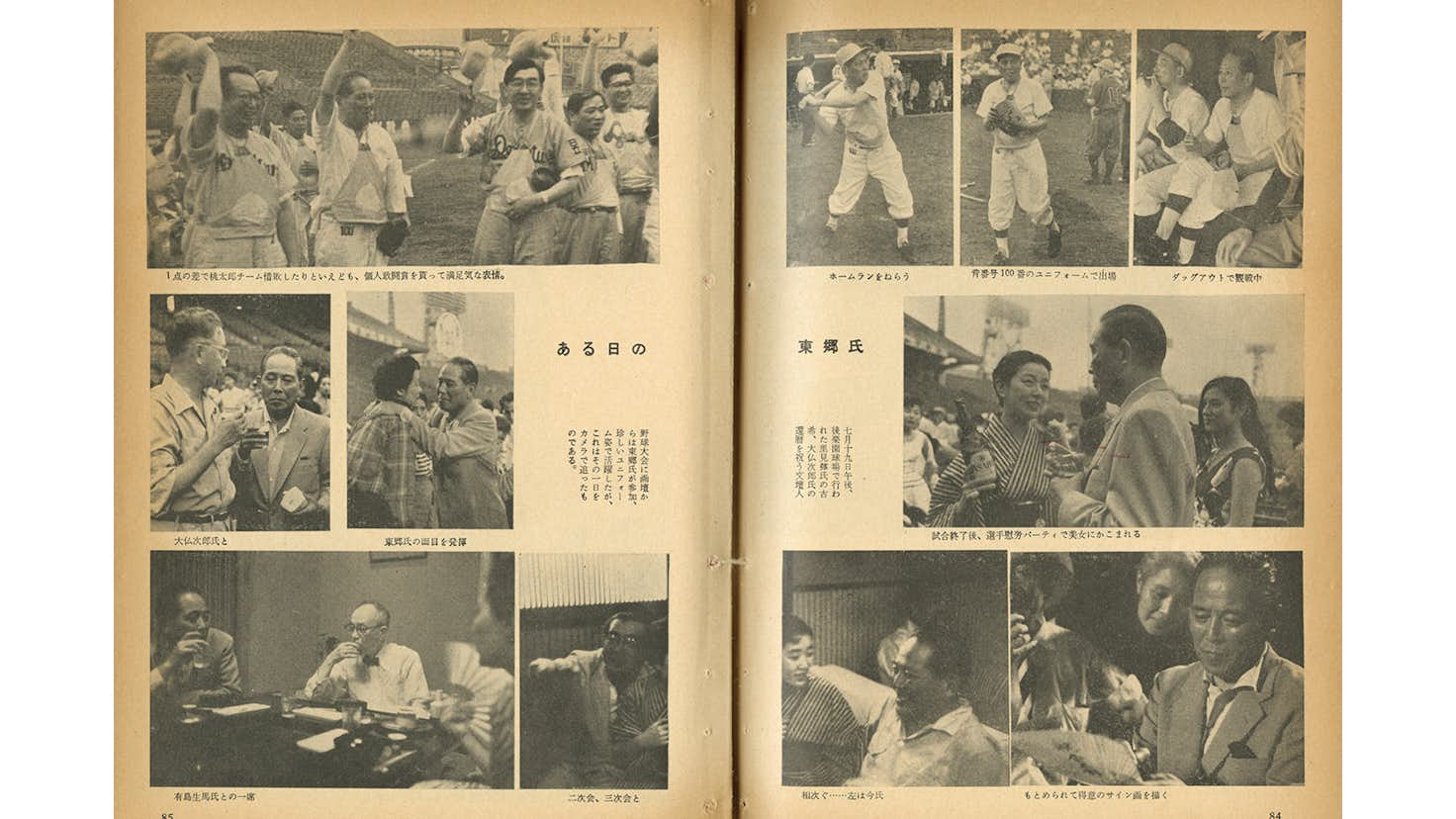

そのなかにあってひときわ目を引くのが、小説家の今日出海による「訪問・東郷青児」だ。そもそも、日出海の兄で小説家の今東光は東郷の「悪友」であり、日出海はいつまでも東郷から「あの子」と呼ばれる存在だった。そんな日出海の目線で東郷が描写されるこのエッセイでは、なんとも割り切りがたい作家像が提示されている。

例えばある夜、東光は父親の背広を無断で着込み、東郷と家を抜け出して俳優の松井須磨子を見に出かけた。するとちょうどその日、須磨子はスペイン風邪で亡くなった恋人の後を追って自殺してしまっていたというのだ。この出来事に彼らは衝撃を受け、しきりに話題にあげるようになったが、今度は東郷がのちに恋人との心中未遂を起こしてしまった。この事件の報にふれた際、日出海が咄嗟に思い出したのは、須磨子が首を吊ったあの夜のことだったという。このように、きわめて高い解像度でありながら、大きな物語には収斂されないエピソードが綴られているのがこのテキストだ。

画壇/前衛の交代劇というダイナミズムから、一人の若者の胸に刻まれた一夜の出来事までが含まれる本号。僕は現代の雑誌でも、後者のように高い解像度の物語を読んでみたいなと思う。

(『美術手帖』2025年4月号、「プレイバック!美術手帖」より)