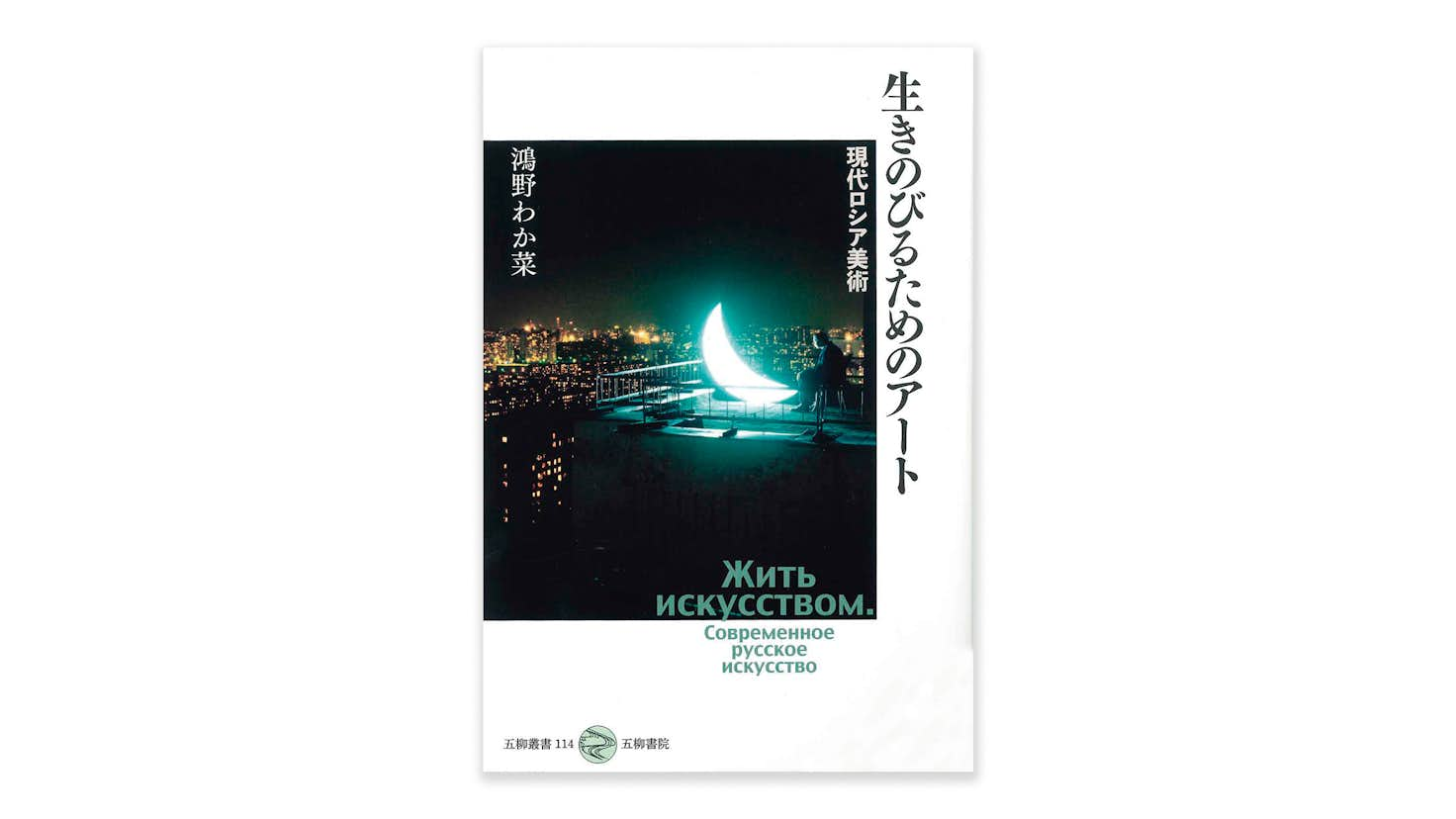

書評:いま、ロシアの美術を知るということ。鴻野わか菜『生きのびるためのアート 現代ロシア美術』

雑誌『美術手帖』の「BOOK」コーナーでは、新着のアート本を紹介。2025年4月号では、鴻野わか菜による『生きのびるためのアート 現代ロシア美術』を取り上げる。ロシアのウクライナ侵攻などで緊迫する昨今の国際情勢。そのようななかで、同地にて活動を続けるアーティストたちにとって「生きのびる」こととは何を意味するのか。鴻野による現地取材がベースとなった本書を、美術批評・中島水緒が評する。

いま、ロシアの美術を知るということ

「生きるためのアート」ではなく「生きのびるためのアート」というタイトルに、切実さの度合いが尋常でないと感じる。「芸術文化は心の滋養」といったレベルの話ではなく、ここには現実の人間の生き死にが関わっているのだ。表現がままならない国際情勢があり、活動を諦めざるを得なかった表現者たちがいる。日の目を見ずに埋もれたままの作品がある。この現実に対し、異なる文化圏に身を置く者は離れた場所から何が言えるのか。本書が扱うのは、ソ連崩壊前後から現在までのロシア現代美術史だが、「生きのびる」の内実について熟考を促すという意味では、いわゆる「概説」の守備範囲に収まらない普遍的なテーマを持つ。

「歴史篇」「主題篇」「作家篇」の3部構成で、著者のリサーチは現地取材を軸とする。ロシア有数の国際展のみならず、地域に密着した活動を視察し(モスクワやウラジオストクといった都市だけでなく、ロシア最南端に位置するダゲスタン共和国の動向も!)、非公式芸術の遺伝子を継ぐ過激なパフォーマンス・アーティスト、世界中を旅する自然派アーティストなど、異なるタイプの表現をバランスよく調査した。なかでもスポットが当てられるのは、イリヤ・カバコフのようにロシアの外に出て国際的に活躍した成功者とは異なるルートを採った者、すなわち、国内にとどまって制作することを選んだアーティストたちの仕事だ。コロナ禍で、ウクライナ侵攻後のロシアで、もしくはジェンダーについての理解を阻む法施行下で、「生きのびる」ことは彼らにとって決して易しい道ではない。著者が個人的に行った、知人のアーティストへのオンライン・インタビューは、公にならない声の生々しい記録であり、非常時の空気を伝える。作品が世に出なくなったとしても、それは彼らの作品の死を意味しない。「生きのびる」の意味をひとりの主体の問題に限定せず、複数の人間と作品の関係において組み立て直す必要がある。作品を見た誰かが証人となること、バトンを次世代にわたすこと、忘却しないことも含めて、アートは「生きのびる」のだと言える。

本書は希望も描く。終章の、著者も参加した「南極ビエンナーレ」のレポートは、「どの国にも属さない」極地で多国籍のアーティストたちが厳しい自然と奮闘するさまを活写する。束の間のユートピアだとしても、異なる背景を持つ他者同士が芸術体験を共有する過程は、やはり胸に響くものがある。

なぜいま、日本の地で、政治状況や信仰の異なるロシアの芸術文化を学ぶ必要があるのか。著者が証明するように、異邦人の立場だからこそ代理できる役割がある。それぞれの方途を探りながら心して読みたい。

(『美術手帖』2025年4月号、「BOOK」より)