「葛飾北斎 冨嶽三十六景」展(太田記念美術館)開幕レポート。“地形”で読み解く北斎の富士

葛飾北斎の代表作「冨嶽三十六景」シリーズ全46図を一挙に展示する展覧会「葛飾北斎 冨嶽三十六景」が、東京・原宿の太田記念美術館でスタートした。その様子をレポートする。

葛飾北斎の代表作にして、浮世絵の代名詞とも言える「冨嶽三十六景」。このシリーズ全46図を一挙に展示する展覧会「葛飾北斎 冨嶽三十六景」が、東京・原宿の太田記念美術館で開幕した。会期は8月24日まで。

同館で前回の全図展示からおよそ8年ぶりとなる本展では、貴重な校合摺や後摺、さらには『北斎漫画』をはじめとする北斎の初期作、歌川広重・国芳らの関連作品も紹介され、北斎芸術の奥行きを堪能できる内容となっている。

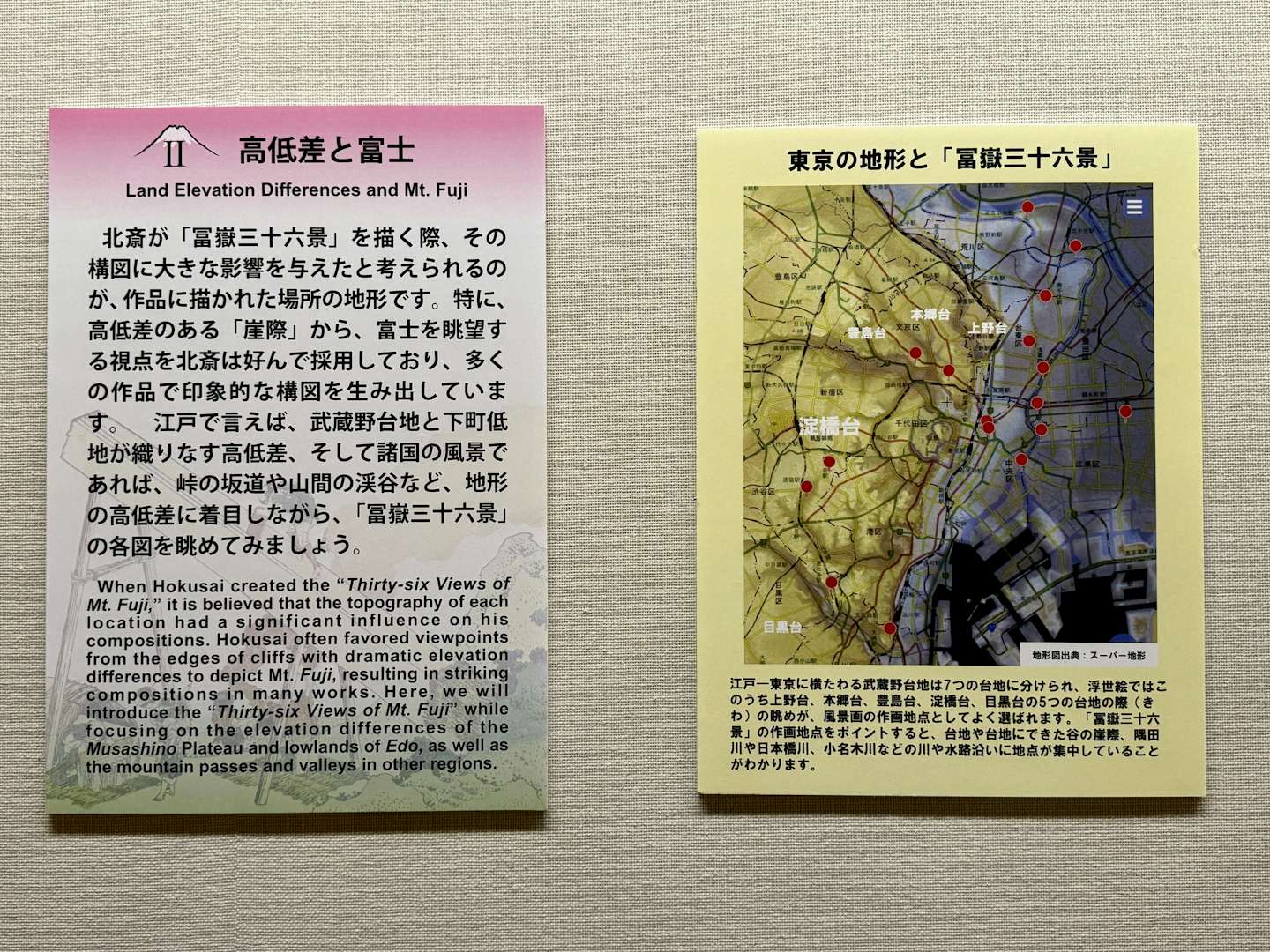

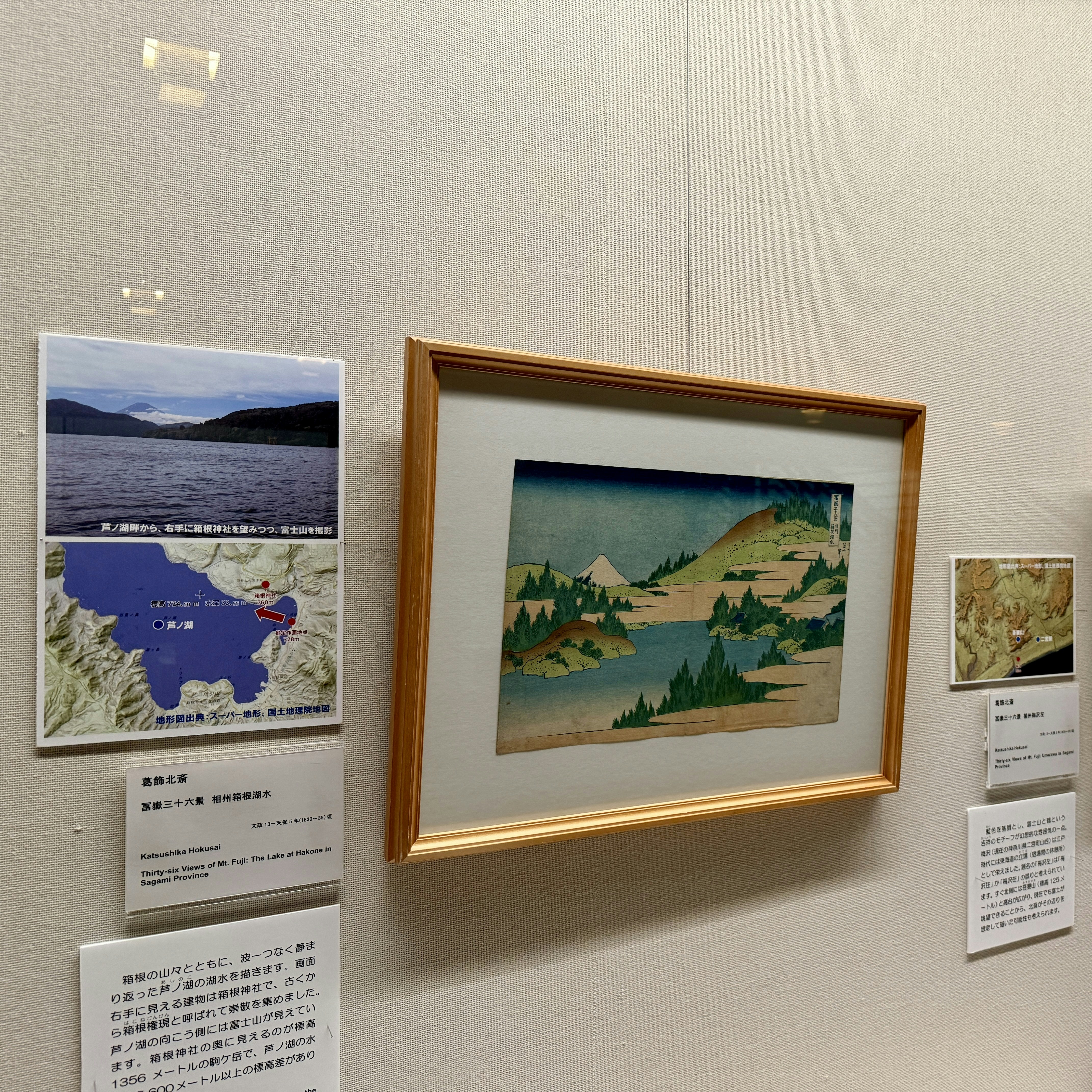

注目すべきは、今回の展示がたんなる名品展にとどまらず、「地形」との関係に光を当てた構成になっている点だ。会場では、東京の地形と「冨嶽三十六景」の作画地点をマッピングした地図資料が配布され、一部の作品の横には、作画地点と考えられる場所を同館学芸員が取材した写真もあわせて紹介されている。担当学芸員の渡邉晃(太田記念美術館 主任学芸員)は、「実際の地形図とあわせて作品を楽しみながら、描かれた場所を探ってみようというコンセプトです」と意図を説明している。