「美術の遊びとこころⅨ 花と鳥」(三井記念美術館)開幕レポート。身近な自然と動物は古美術でいかに花開いたか

東京・日本橋の三井記念美術館で日本、東洋の古美術に親しむことを目的として企画された「美術の遊びとこころⅨ 花と鳥」が開幕した。会期は9月1日まで。

東京・日本橋の三井記念美術館で「美術の遊びとこころⅨ 花と鳥」が開幕した。会期は9月1日まで。担当は同館主任学芸員の海老澤るりは。

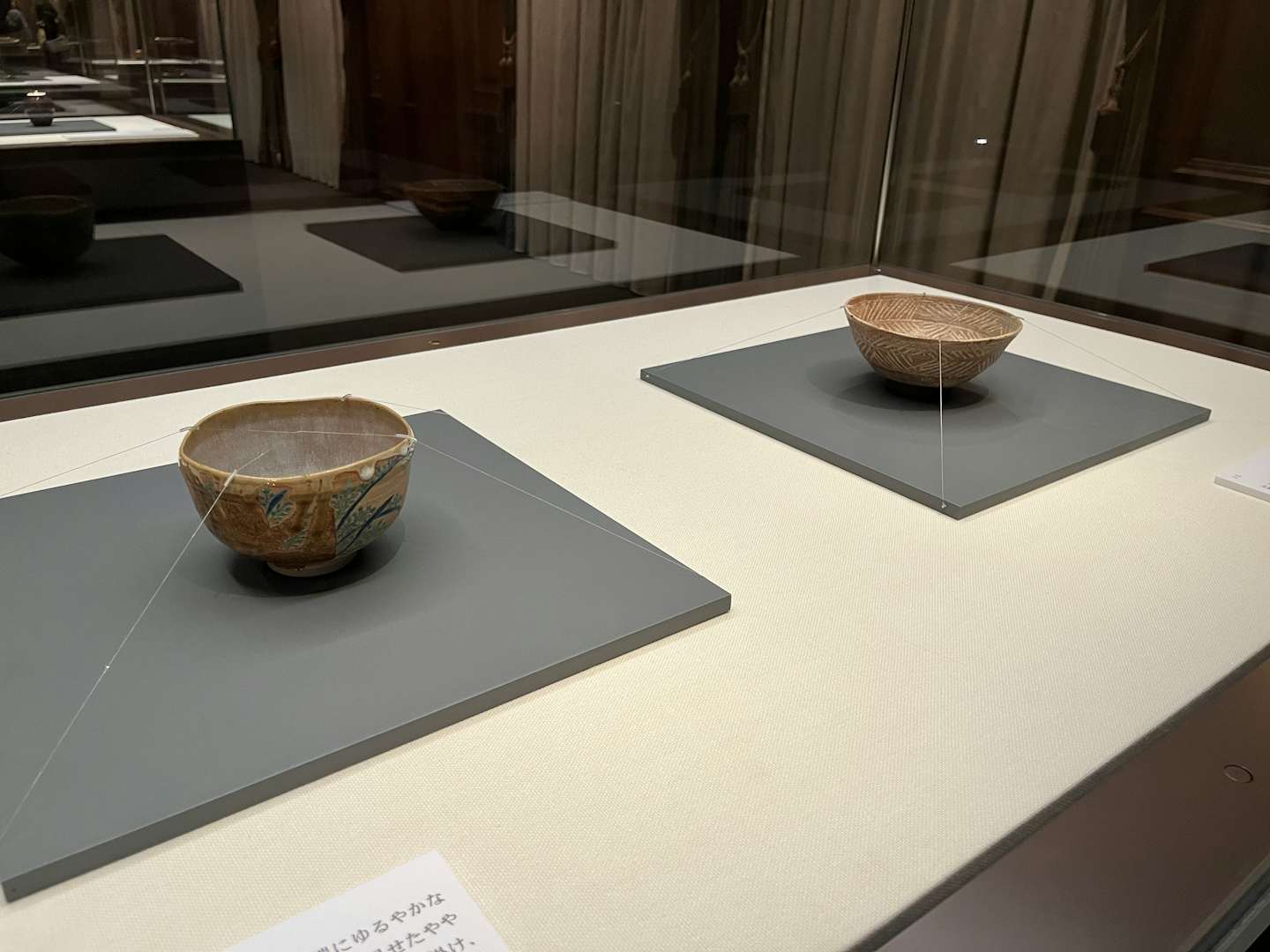

本展は日本、東洋の古美術に親しむことを目的として企画された展覧会「美術の遊びとこころ」シリーズの第9弾。テーマを「花」「鳥」として、絵画、茶道具、工芸品に登場する花と鳥を観察することができる。

会場入口では南宋・元時代の銘品《青磁牡丹文不遊環耳付花入》が来場者を迎える。本展のテーマのうちのひとつ「花」を象徴するかのように、その胴には大きな牡丹の文様があしらわれており、柔らかな花びらの造形が印象的だ。腰に連なった蓮の花びらとも相まって、単色ながらも華やかな空気が器を包み込む。