EXHIBITIONS

佐藤誠高「Wink」

SCÈNEで、佐藤誠高による個展「Wink」が開催されている。

第一部では、初発表となるコラージュ作品をオスカー・ニーマイヤー、ジャン・ロワイエ、ジャン・プリューヴェなどの家具とともに展示し、第二部では、大型作品を中心としたペインティングを展示。

本展に際して、SCÈNEディレクターの山本菜々子は次のように述べている。

「佐藤は『リアル』ということをテーマとし、きわめて緻密に描かれた鉛筆画の上から絵具を重ね、人物の瞳や花の花弁などを抽象的な筆致で塗りつぶすというような作品を発表し続けていますが、佐藤の言葉を借りれば、これらにはそれぞれ、意識と無意識、あるいは、意識を集めていくことと無意識を受け入れていくこと、という役割が与えられています。

私から見れば、佐藤の作品はいつも発表の何ヶ月も前に完成しているように思えるのですが、佐藤に言わせれば、『まだまだ全然何も描けていない』のだそうで、それから何ヶ月もかけて、既に私には完成しているように見える鉛筆画の部分に書き込みを加え、肌の肌理を整え、陰影を描き、朝も夜もなくひとりでずっとアトリエに篭りきり、得体の知れない熱量をもって作品をつくり上げていきます。

出来上がった作品を見れば確かに数ヶ月前のそれとは違い、時に絵具の色やマチエール、背景に手を加えられていることに気づきますが、鉛筆画の部分については目を凝らしてみても以前と何が違うのかはほとんど判然とせず、ただ圧倒的なリアルさという佇まいを纏っている点のみが数ヶ月という月日を感じさせます。

狂気じみた集中力でつくり上げる鉛筆画の部分と、それを惜しげもなく大胆に塗りつぶす絵具の部分。それぞれに与えられた意識、無意識という役割を考えると、佐藤が何を『リアル』ととらえ作品をもって表現しようとしているかが見えてくるように思えます。

ここ最近、佐藤が、意識を手放していく部分についてもっと手放し、無意識を受け入れて自由になっていきたい、ということを言いだしました。

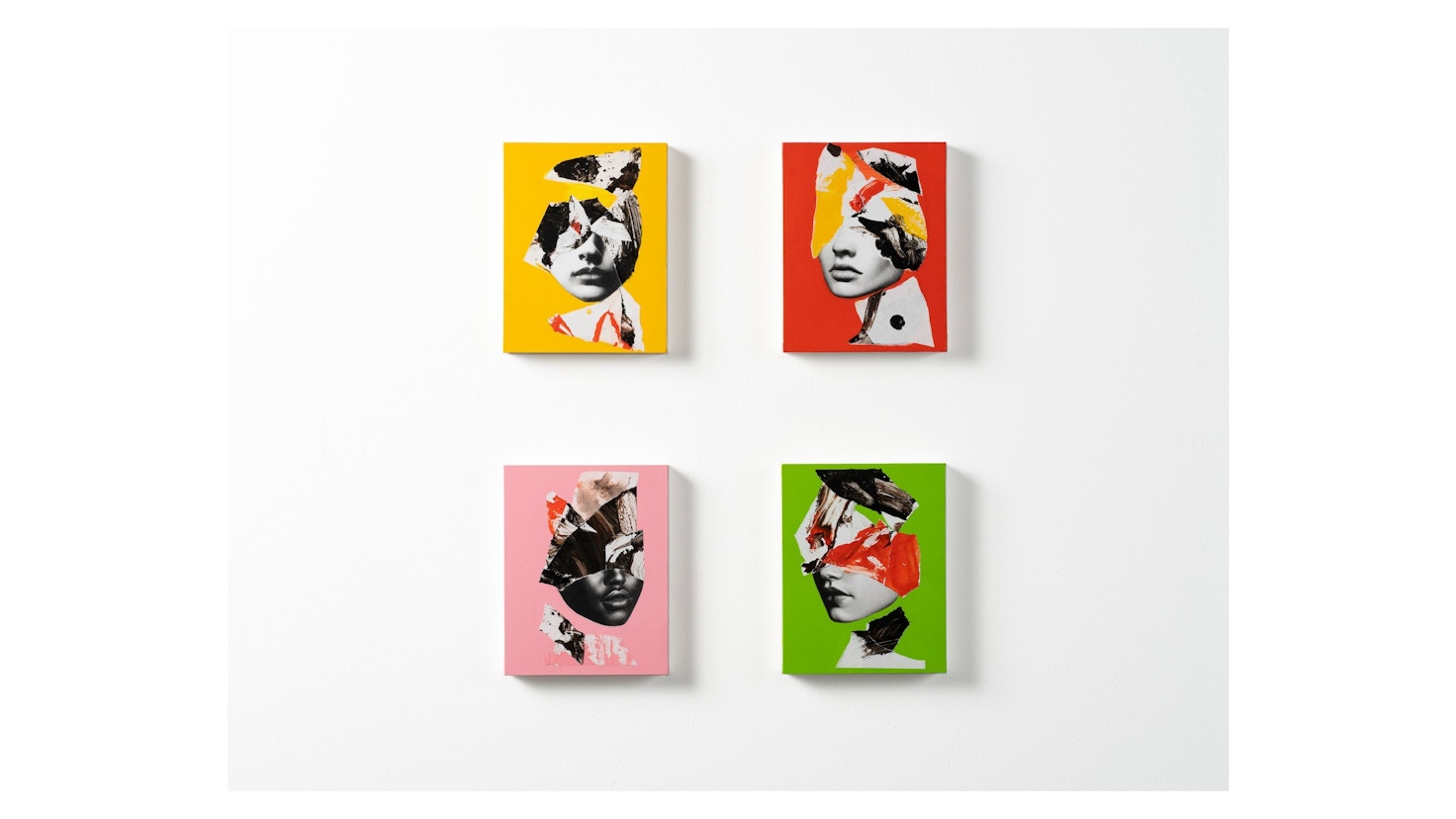

今回、第一部で発表するコラージュ作品は、いままで通り鉛筆で人物の顔を描いており、ただこれまでと違うのは、その瞳を覆っているのが、佐藤が使用しているペーパーパレットを無作為にちぎった紙切れであるという点です。

無意識に使っているパレットに載った絵具を見て、ふと、『これでいい』と思ったというところから本作品はスタートしており、佐藤が無意識というものについてより意識し始めた第一歩と言えるでしょう」(展覧会ウェブサイトより)。

第一部では、初発表となるコラージュ作品をオスカー・ニーマイヤー、ジャン・ロワイエ、ジャン・プリューヴェなどの家具とともに展示し、第二部では、大型作品を中心としたペインティングを展示。

本展に際して、SCÈNEディレクターの山本菜々子は次のように述べている。

「佐藤は『リアル』ということをテーマとし、きわめて緻密に描かれた鉛筆画の上から絵具を重ね、人物の瞳や花の花弁などを抽象的な筆致で塗りつぶすというような作品を発表し続けていますが、佐藤の言葉を借りれば、これらにはそれぞれ、意識と無意識、あるいは、意識を集めていくことと無意識を受け入れていくこと、という役割が与えられています。

私から見れば、佐藤の作品はいつも発表の何ヶ月も前に完成しているように思えるのですが、佐藤に言わせれば、『まだまだ全然何も描けていない』のだそうで、それから何ヶ月もかけて、既に私には完成しているように見える鉛筆画の部分に書き込みを加え、肌の肌理を整え、陰影を描き、朝も夜もなくひとりでずっとアトリエに篭りきり、得体の知れない熱量をもって作品をつくり上げていきます。

出来上がった作品を見れば確かに数ヶ月前のそれとは違い、時に絵具の色やマチエール、背景に手を加えられていることに気づきますが、鉛筆画の部分については目を凝らしてみても以前と何が違うのかはほとんど判然とせず、ただ圧倒的なリアルさという佇まいを纏っている点のみが数ヶ月という月日を感じさせます。

狂気じみた集中力でつくり上げる鉛筆画の部分と、それを惜しげもなく大胆に塗りつぶす絵具の部分。それぞれに与えられた意識、無意識という役割を考えると、佐藤が何を『リアル』ととらえ作品をもって表現しようとしているかが見えてくるように思えます。

ここ最近、佐藤が、意識を手放していく部分についてもっと手放し、無意識を受け入れて自由になっていきたい、ということを言いだしました。

今回、第一部で発表するコラージュ作品は、いままで通り鉛筆で人物の顔を描いており、ただこれまでと違うのは、その瞳を覆っているのが、佐藤が使用しているペーパーパレットを無作為にちぎった紙切れであるという点です。

無意識に使っているパレットに載った絵具を見て、ふと、『これでいい』と思ったというところから本作品はスタートしており、佐藤が無意識というものについてより意識し始めた第一歩と言えるでしょう」(展覧会ウェブサイトより)。