インドの現代アーティスト、プシュパマラ Nは、歴史や映画、神話のなかに繰り返し現れる女性像を自ら演じ、写真作品として再構成する独自のフォト・パフォーマンスで注目を集めてきた。東京・銀座のシャネル・ネクサス・ホールで開催される展覧会「Dressing Up: Pushpamala N」(〜8月17日)では、初期代表作から日本初公開のシリーズまでを通じて、その創作の核心に迫る。

プシュパマラ Nはインドのバンガロールを拠点にする現代アーティスト。歴史や神話、映画などに表象されてきた人物像やイメージを参照しながら、自ら様々なキャラクターに扮して撮影するフォト・パフォーマンスの手法で知られる彼女は、鋭い社会批評性と、ウィットやユーモアを交えた表現で人々を魅了し、「現代インド美術界でもっともエンターテイニングなイコノクラスト」と評されてきた。

アジアの写真家に焦点を当てたシリーズの第2弾として企画された「Dressing Up: Pushpamala N」は、プシュパマラ Nのキャリアを日本で初めて紹介するふたつの個展からなるが、すでに4月に「KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2025」で開催された展示に続き、6月27日からは東京での展覧会がスタートする(〜8月17日)。作家本人に、出品作品の制作の経緯や、創作意図などについて話を聞いた。

転機となったフォト・パフォーマンス作品

──「Dressing Up: Pushpamala N」展の、東京・銀座での構成や特色についてお教えください。

すでにKYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2025で開催した展示では、歴史的事実や神話に基づいた作品を集めて構成しましたが、東京・銀座のシャネル・ネクサス・ホールでは、映画にまつわる3つの写真シリーズを展示する予定です。いずれも、ムンバイ(旧ボンベイ)で撮影した作品です。

──展示作品のひとつである、「Phantom Lady or Kismet(ファントム レディ あるいはキスメット)」シリーズ(1996-98)は、フォト・パフォーマンスの手法を採用した初めての作品でした。マハラジャ・サヤジラオ大学美術学部で彫刻を学び、彫刻家としてインド国内の主要な彫刻賞も受賞されていましたが、媒体を写真に変え、またご自身がキャラクターを演じて撮影するという手法を選択された理由についてお教えください。

フォト・パフォーマンスを始めたのは、じつは偶然だったのです。1990年代に入ってからコンセプチュアルな彫刻作品を模索していましたが、96年頃に映画をテーマにした展覧会に作品を提供してほしいと依頼があり、とても興味深いアイデアだと思いました。インドは映画大国ですし、当時私が制作の拠点としていたボンベイ(1995年、ムンバイに名称が変更された)は映画制作の中心地でもあったのです。

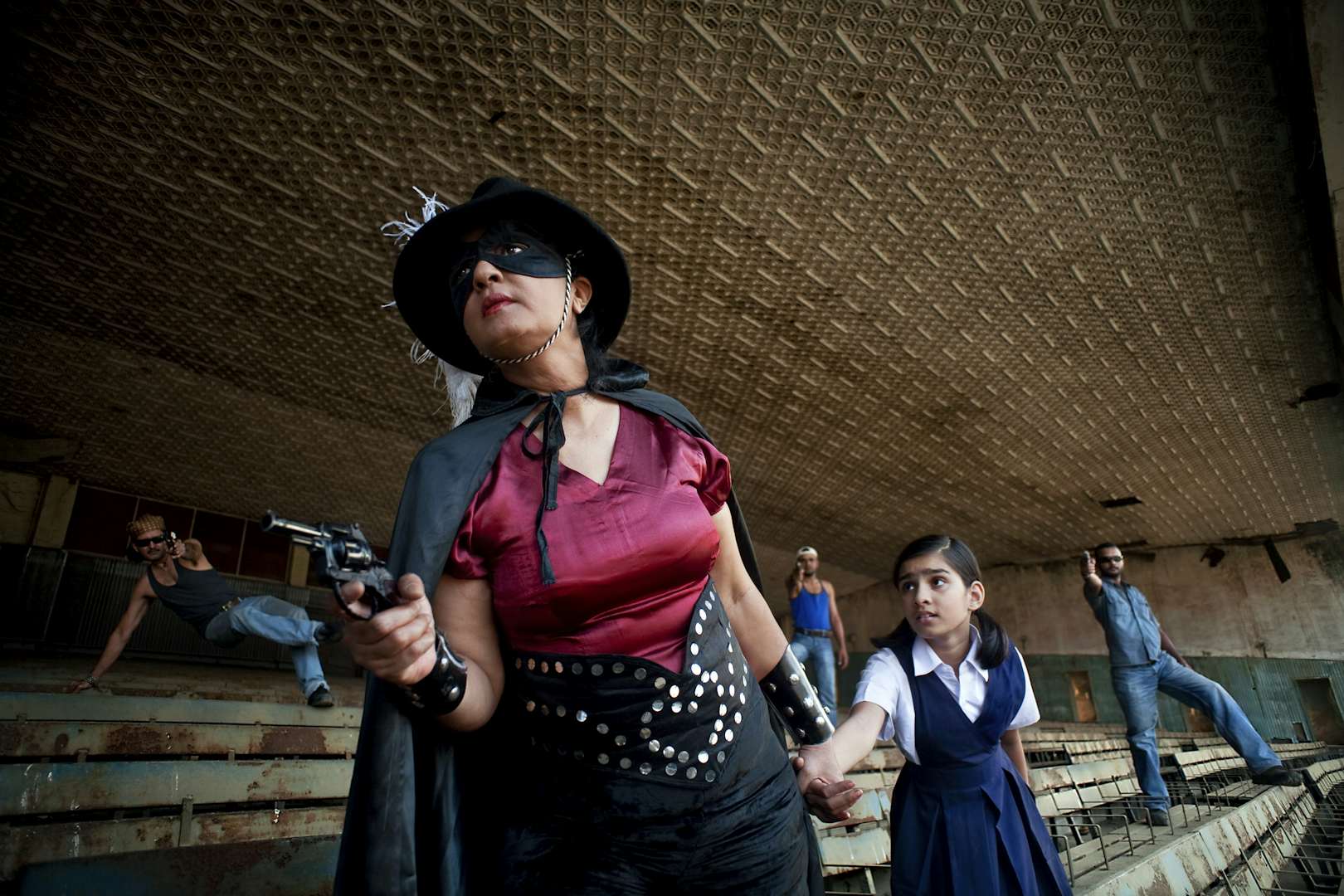

新作について考えていたとき、1930年代のインド映画界で活躍していたフィアレス・ナディアというオーストラリア出身のアクション女優が頭に浮かびました。彼女は、白人女性と聞けば誰もが思い描くような金髪に青い目という容姿で、まだ独立前のインド人たちにとって憧れの存在となっていました。いわゆる怪傑ゾロのような役柄を演じていたので、自分がその役になりきってみたら面白いんじゃないかと思い、私は買ってきたマスクやコスチュームで変装することにしたんです。撮影は若手写真家の友人にお願いして、1点の写真作品を制作しました。そのときはそれで終わりにする予定だったのですが、このシリーズだけで展覧会をひとつ開催できるくらいのボリュームにしたら良いのではないかとあとから思うようになったんです。

──創作のアイデアをどのように深めていったのでしょうか? 本シリーズでは、インド独立前後の大衆映画やアクション映画から引用されたというキャラクターや、フィルムノワール風のイメージが印象的です。

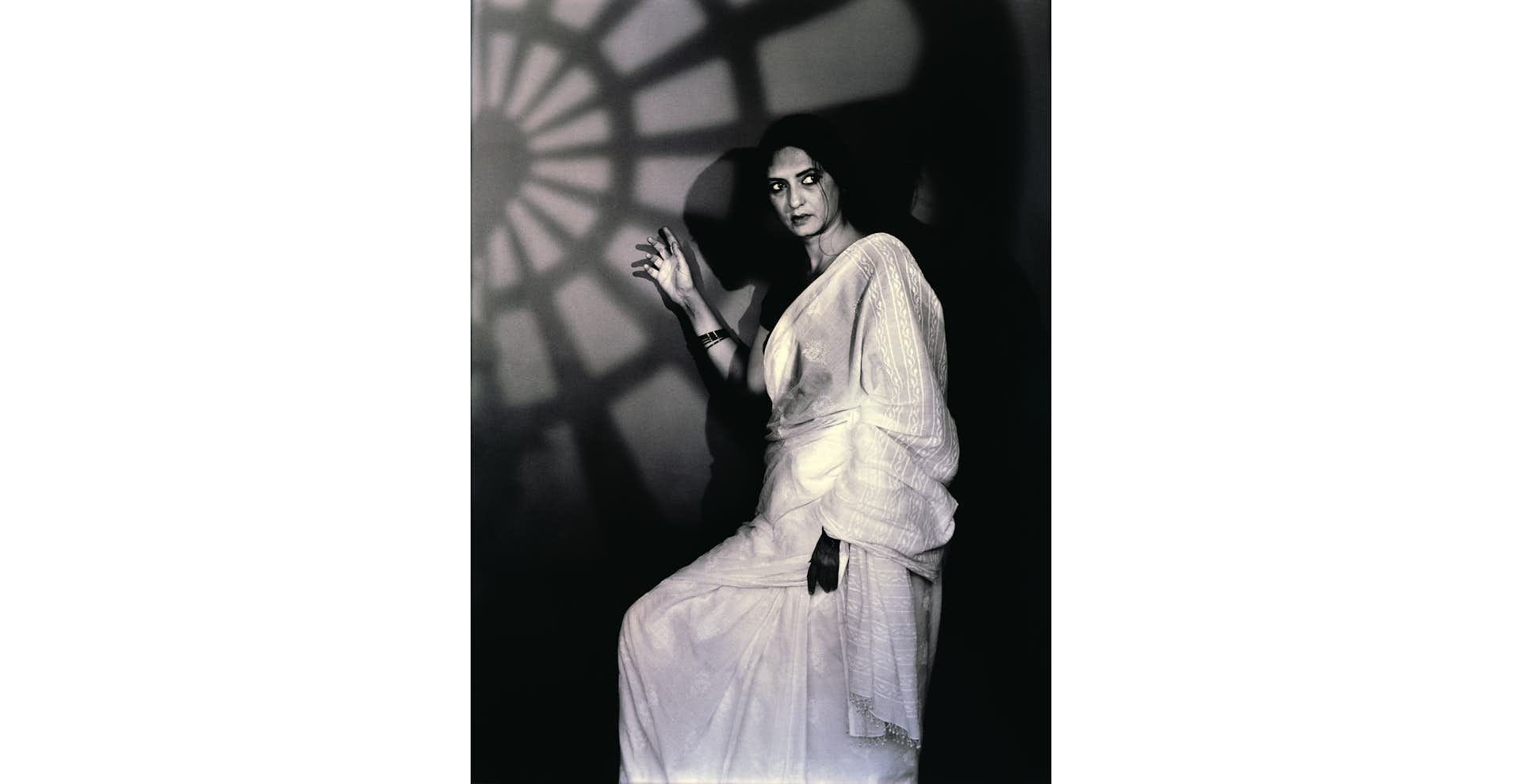

写真はモノクロで、明暗の強いイメージになっていますが、シリーズ化すると決めてから、さらにヒッチコック作品などで撮り方を研究しました。私が演じるのは典型的なアクション映画に出てくるようなちょっとクレイジーな存在で、フィルムノワール風のクールな映像に、クリシェのようなキャラクターが写っている、そのコントラストが面白いと感じました。

──主要なキャラクターは、双子の女性という設定になっていますね?

制作当時、インドでは生き別れた双子のストーリーが流行っていたんです。それぞれが善と悪を体現するような人物で、再会してみたらひとりが犯罪者でもうひとりが警察官になっていた、といったように。自分が一人二役で双子を演じることで、ひとりの人物のなかにある多面性や、自己と他者との境界の曖昧さなどを表現できると思い、この設定を採用することにしたんです。

ただ、アクション映画のヒーローやヒロインは最後に成功するのがお約束ですが、「Phantom Lady or Kismet(ファントム レディ あるいはキスメット)」では勝者にはなりません。生き別れた双子の妹はマフィアの情婦として囲われの身となっていて、姉のファントム レディは助けようと奔走するのですが、最終的に救出はできず、妹を待ちながら駅でひとり立ち尽くすところで終わります。色々な見方があるほうが面白いと思ったので、この作品の物語の解釈は鑑賞者に委ねています。

──撮影のロケーションにも、なにかこだわりがあったのでしょうか?

ボンベイは、お金持ちが住むだけでなく、労働者たちが様々な産業で働いており、多様な出自の人々が集まってくる場所でもあります。例えば撮影場所のひとつに、一千年以上前にイランから移住してきたゾロアスター教徒のパールシーと呼ばれる人たちが使っていた築百年のレストランがあるのですが、ここは労働者のために運営されていたところでありながら、その内装はフランスからの影響を受けてとても華やかなものになっている。このように、それぞれの撮影には、都市がもつ多面性を象徴するような場所を選んでおり、ボンベイという街の記録にもなっているんです。

ただ、撮影は本当に大変でした(笑)。撮影のために朝4時にはロケ地に行かなければならず、私はミニのショートパンツにマスクというような、とうてい人前には出られないような格好をしていたし、写真家は女性で当時妊娠7ヶ月というのに、合計7ヶ所ほどある撮影場所すべてに付き合ってくれたんです。

変貌する都市・ムンバイとロケーションへのこだわり

──続編の「Return of the Phantom Lady(帰ってきたファントム レディ)」シリーズ(2012)を制作することになった経緯ついてお教えください。

続編制作の要望は多くありましたが、続編が前作を超えられないことを懸念し、制作時期には慎重になっていたのですが、シネマシティというプロジェクトへの招待をきっかけに続編の制作を決めました。前作では、私と20代の若手写真家、そして数名の友人が時々手伝ってくれるような小さな体制でなんとか制作できたという感じでしたが、この続編では女性文化を支援する財団などがサポートしてくれ、ロケーションの選定にも力を貸してくれました。

──この続編でも、撮影場所の選定には特別な理由や問題意識が込められているのですか?

この続編でもロケーションはすべてムンバイ(旧ボンベイ)にあります。前作を制作した90年代にも強盗などの問題はありましたが、続編を制作した2010年代は街が様変わりしていく只中にあり、マフィアの犯罪も多くが不動産に関わるものになっていたんです。例えば、ひとつの漁村がまるごと再開発されることになり、反対する人々がデモを起こしたり、マフィアが欲しがっていた土地の歴史的建造物でなぜか火災がおきて焼け落ちてしまい、後からショッピングモールが建つなんていうこともありました。続編の撮影場所はすべて、このように議論の対象になっていたり、マフィアが関わっているような場所を選んでいるんです。

──キャラクターや物語、また作風のアップデートを意図されましたか?

前作はフィルムで撮影したモノクロ写真で構成していましたが、続編はデジタルのカラーで撮っています。撮影はアメリカ人の写真家にお願いしましたが、光量や色調は私の意図が反映されています。撮影時の光の加減にこだわりわりましたし、またプリントでは、アガサ・クリスティによる本の表紙のように色褪せた雰囲気を目指して調整してもらったんです。

登場人物に関しては、双子の妹は前作で死んでしまったことになっていたので、この続編では11〜12歳くらいの女の子を登場させることにしました。夢見がちな、まだ女性とも言えない、ちょっと中性的な年代で、いろんな魅力を持っていると思ったからです。このシリーズは、ファントム レディが探偵のように証拠を集めながら、女の子を探していくというストーリーをイメージして構成しています。

フォト・パフォーマンスの手法に込めた思いとは?

──本展にはセルフポートレート作品シリーズ「The Navarasa Suite(ナヴァラサ スイート)」(2002-03)も出品されますが、どのような意図のもとに制作されたのでしょうか?

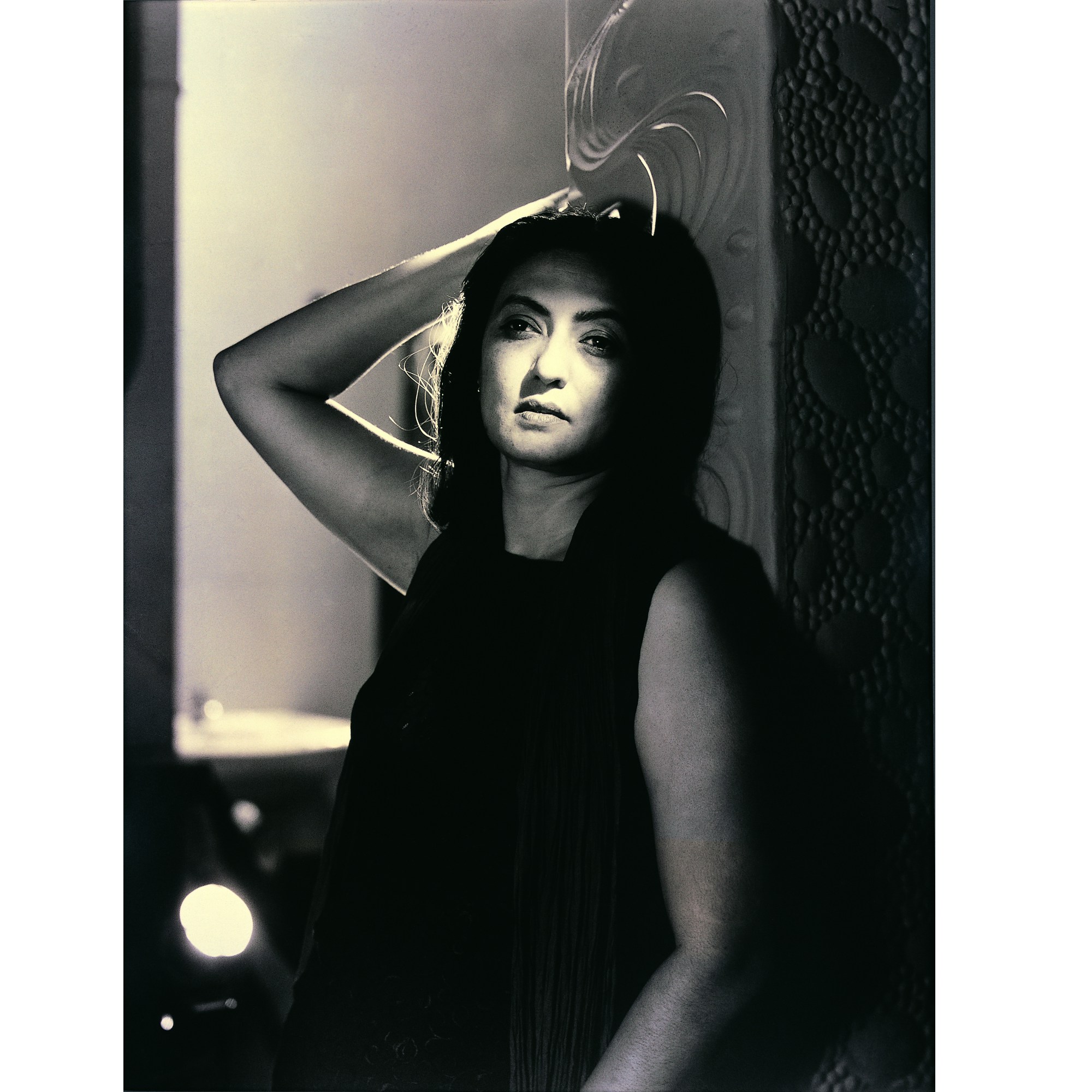

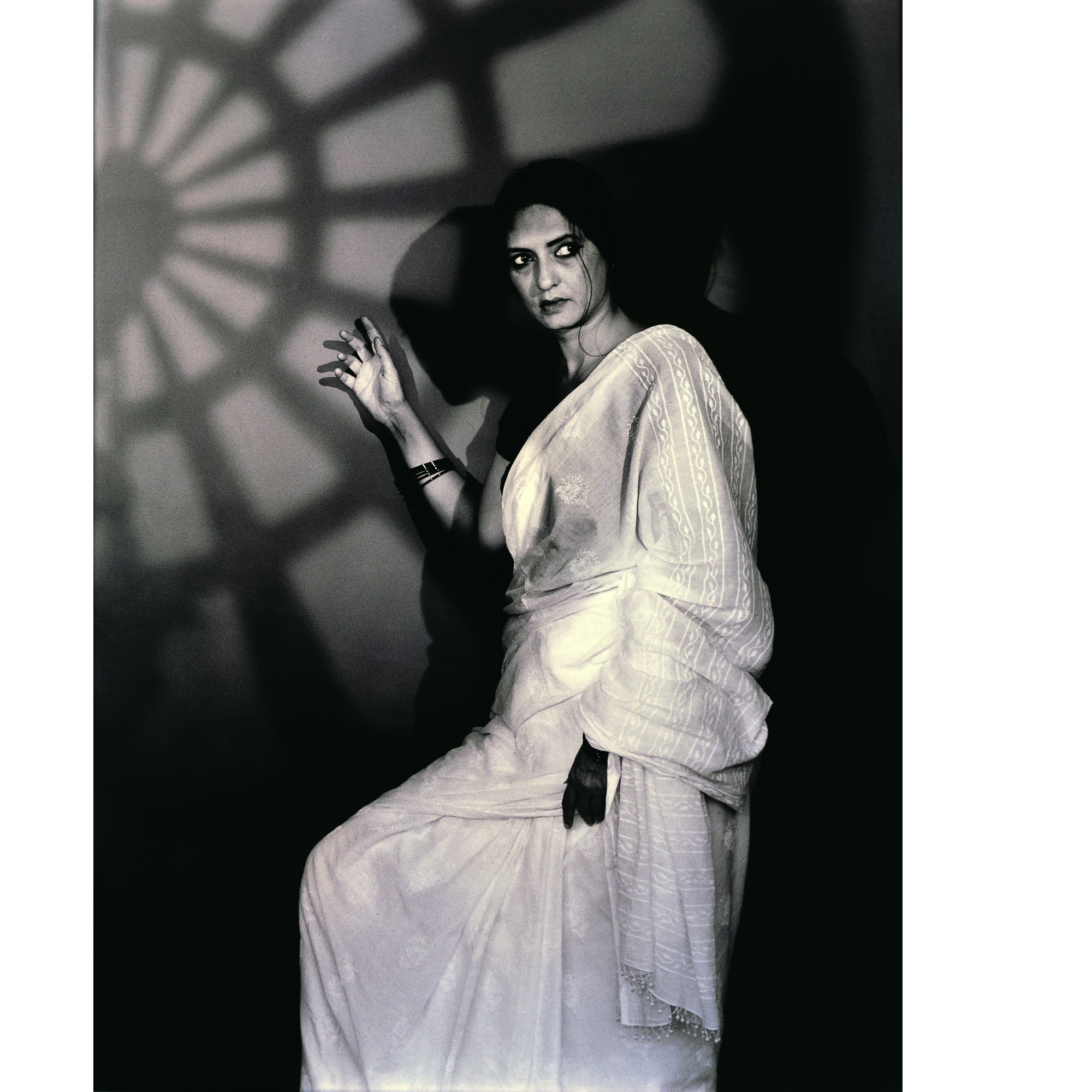

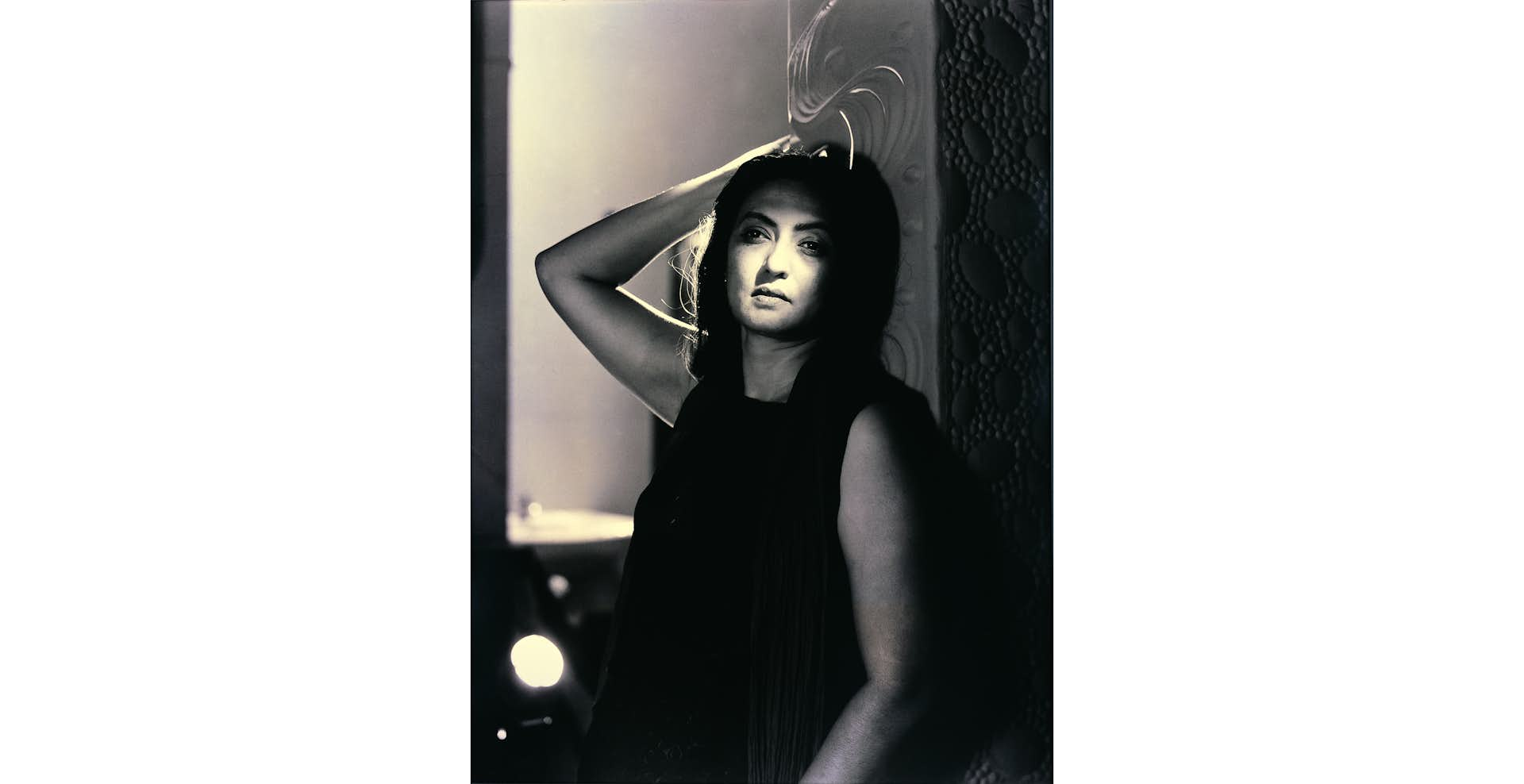

インド古典美学の「ラサ理論」に基づく9つの感情(ラサ)をテーマにしたシリーズで、「Shringara(恋情)」「Adbhuta(驚き)」「Hasya(ユーモア)」「Bhayanaka(恐怖)」「Bhibhatsa(嫌悪)」「Karuna(悲しみ)」「Raudra(怒り)」「Veera(勇敢)」「Shanta(寂静)」を表現しています。撮影はインド映画が黄金期を迎えた50〜60年代に、スターたちの宣伝用の写真を担っていた写真スタジオで行ったのですが、そこで使用された古い大判カメラは、レンズを覗いたときのイメージは上下が逆さまに見えるうえ、撮影に時間がかかり、仕上がりがイメージできないという難しさがありました。

──ほかの作品に比べて、非常に抑制されたシンプルな表現に感じられますが、その意図や表現上のこだわりについてお教えください。

撮影方法のほかに、もうひとつ苦労したのが、私自身の表現の仕方でした。ほかの作品と同じように演技してしまうと、過剰にやりすぎてしまった感じになってしまうのです。そこで、メンター的な感じで頼りにしている演劇評論家の知人に、表情のつくり方について助言をもとめたところ、インドの伝統的な美学・芸術理論である“ナヴァラサ”の、使い方といったものを教えてくれたんです。

ラサ(感情)は9つあるわけですが、微妙に移り変わりながら表れていくもので、驚きから怒りやユーモアへといったようにつねに変化しています。また、演劇やダンスにおいては文脈で解釈も変わってくる。だから、演技だけでなく、演出やライティングによる影の加減など、繊細な要素の積み重ねで表現されるものだというのです。また、瞬間を焼き固めたように切り取る写真では表情が出過ぎてしまうので、演技はミニマルにしなければならないことも教わりました。そういった学びをなんとか形にしようと試行錯誤して出来上がったのが、「The Navarasa Suite(ナヴァラサ スイート)」なのです。

──ご自身が担う演劇的なパフォーマンスを撮影し、連続写真によって物語性をもたせるシリーズ作品を、 「フォトロマンス(photo romance)」とカテゴライズし、これまで多くの作品を制作してこられました。共通するテーマや問題意識はあるのでしょうか?

これまでインドで誰もが知っている歌や映画のポスター、神話的なイメージなど参照し、作品でリクリエーション(再現・再創作)してきましたが、私が関心を抱き続けてきたのは、文化全体が共有する集団的な記憶やイメージであり、そのなかには歴史にまつわる表現や、ステレオタイプとして表象されてきた女性像といった問題が含まれています。

また、パフォーマンスして作品の一部になることによって、私自身も表象されてきたイメージや文化の一部であることを示しています。それに、パロディ的な演出やユーモアの要素を人々に面白がってもらい、作品世界に入りやすくすることで、一緒に考えてもらえるようにしたいと常々考えてきました。

私の作品はノスタルジックだと言われることも多いのですが、扱っているのはつねに「いま」なのです。私は現代作家として、過去から続く様々な表象のあり方や問題を、いまの時代に落とし込み、表現することを目指しているのです。