「石田尚志 絵と窓の間」(アーツ前橋)開幕レポート。絵画における時間とは、光とは、音とは何か

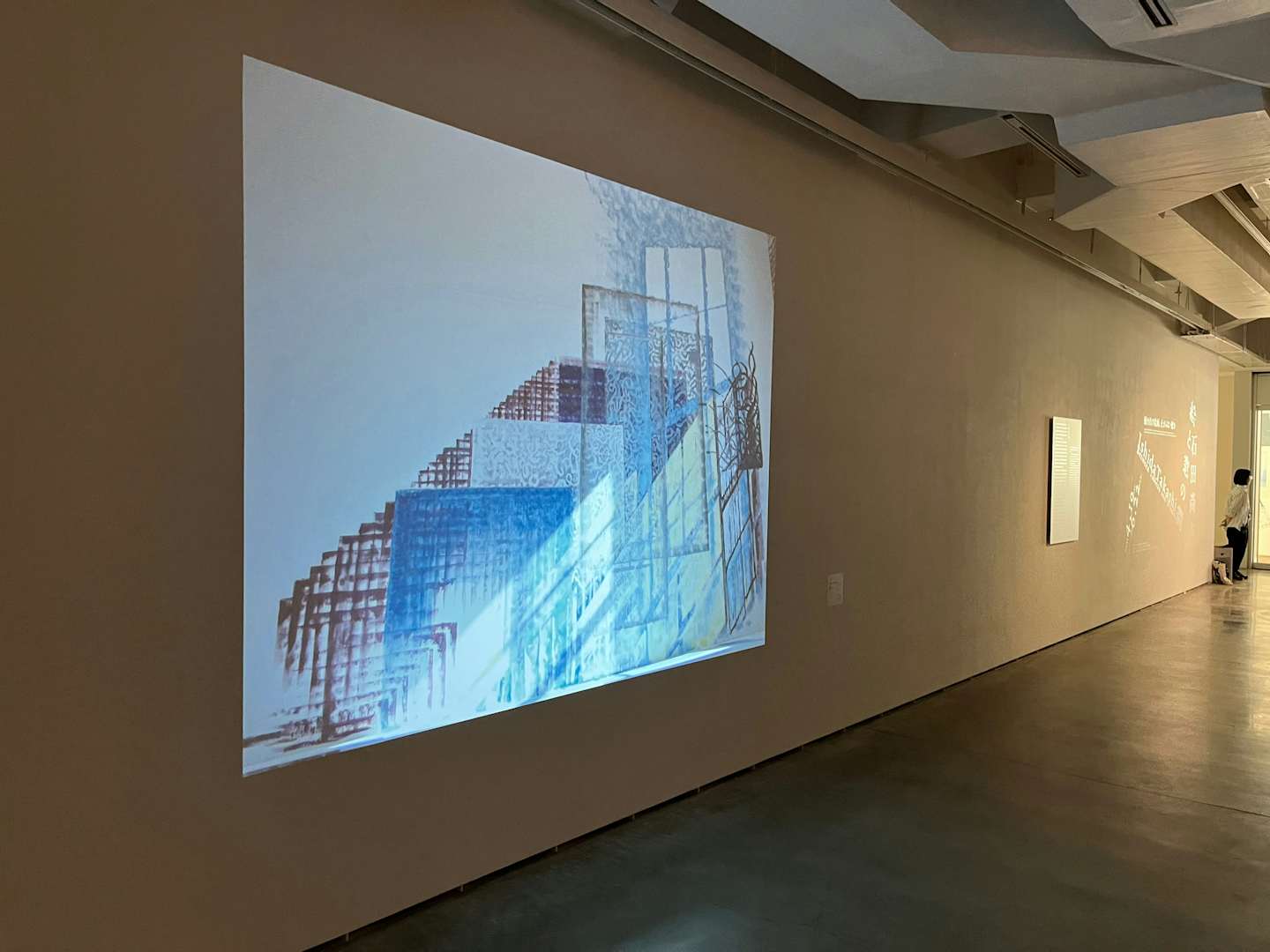

アーツ前橋でアーティスト・石田尚志の展覧会「石田尚志 絵と窓の間」が開幕した。会期は6月22日まで。会場の様子をレポートする。

群馬・前橋のアーツ前橋で、自ら描いた絵画を連続的に撮影するドローイング・アニメーションで知られるアーティスト・石田尚志の展覧会「石田尚志 絵と窓の間」が開幕した。会期は6月22日まで。なお、本展は神奈川県立近代美術館 葉山(2024年7月13日〜9月28日)からの巡回。このあとも高松市美術館(8月8日~10月5日)に巡回する。

石田尚志は1972年東京都生まれ。90年より本格的な絵画制作、92年頃より映像制作を始め、《部屋/形態》(1999)でイメージフォーラム・フェスティバル1999特選を受賞する。愛知芸術文化センター委嘱映像作品《フーガの技法》(2001)などで注目を集め、2007年には五島記念文化賞美術新人賞を受賞。25年には芸術選奨文部科学大臣賞を受賞し、現在は多摩美術大学の教授を務める。

近年の石田は、約30年ぶりに再びキャンバスに絵筆を走らせることに取り組んできた。本展は、代表作と新作を中心に、初公開の作品も含め約80点の作品を紹介し、石田尚志の仕事を再考するものだ。