「ニュー・ユートピア」展(弘前れんが倉庫美術館)開幕レポート。「ここではないどこか」を想像する

開館5周年を迎えた弘前れんが倉庫美術館で、「ニュー・ユートピア——わたしたちがつくる新しい生態系」展が開幕した。地域と歴史、記憶と想像を往還しながら、「ここではないどこか」を探る本展の見どころをレポートする。

2020年の開館から5周年を迎えた弘前れんが倉庫美術館で、開館5周年記念展「ニュー・ユートピア——わたしたちがつくる新しい生態系」展が始まった。

タイトルにある「ユートピア」という言葉は、16世紀のイギリスの人文学者トマス・モアが著した小説に由来する。モアはこの物語において、当時のイギリス社会に内在する矛盾や問題点を批判的に見つめ、「現実には存在しない理想の場所」を逆説的に描き出した。

展覧会を企画した同館館長・木村絵理子は開幕に際して、次のように語る。「トマス・モアの描いた社会は、現代の私たちから見れば必ずしも理想的とは言えないかもしれません。しかし、自分たちの立ち位置を見つめ直し、『ここではないどこか』を想像するという営みは、時代を超えて有効であり続けると考えています。本展は、そのような視点から『新しいユートピア』をどう構想できるのかを、来場者とともに考える場としたいと思い、企画しました」。

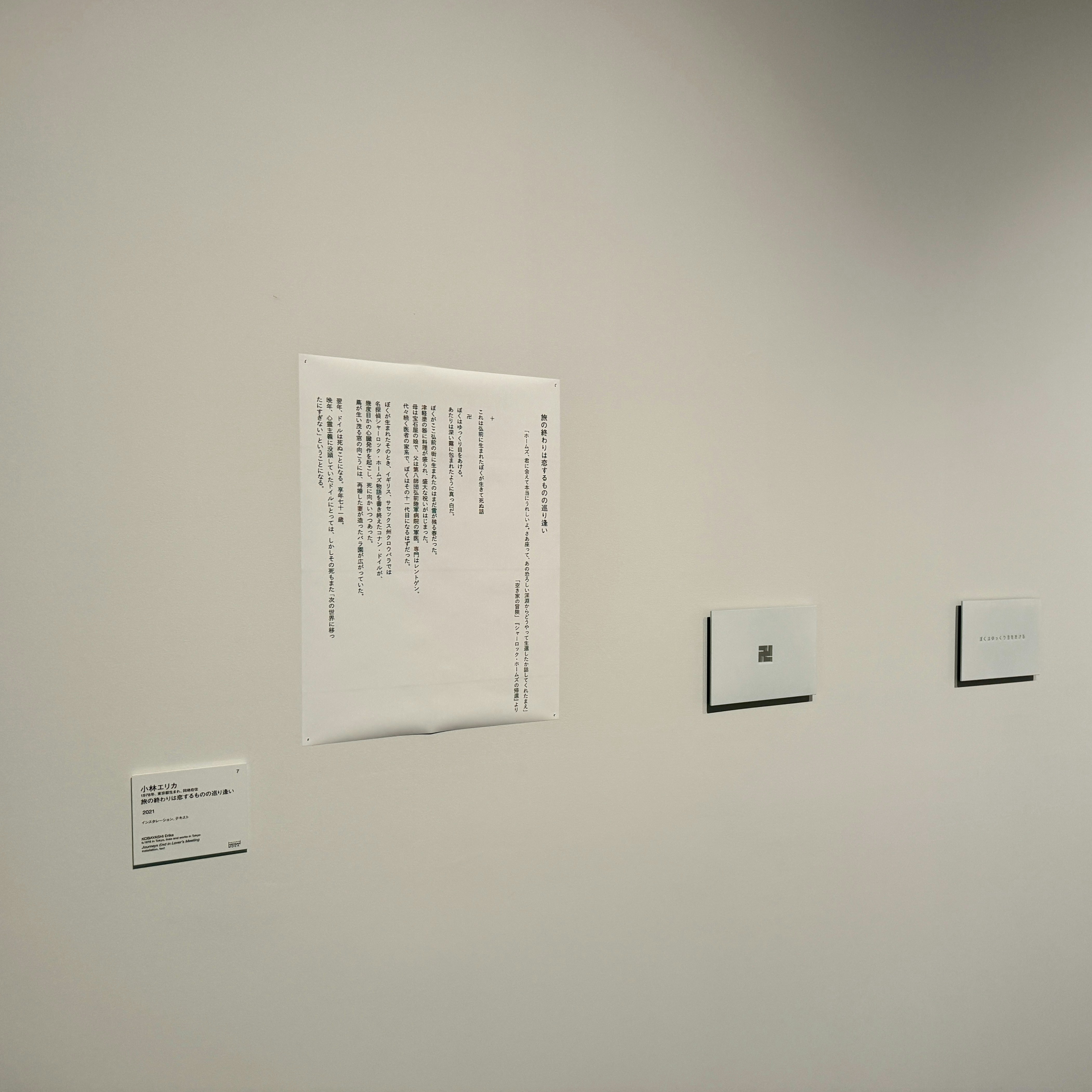

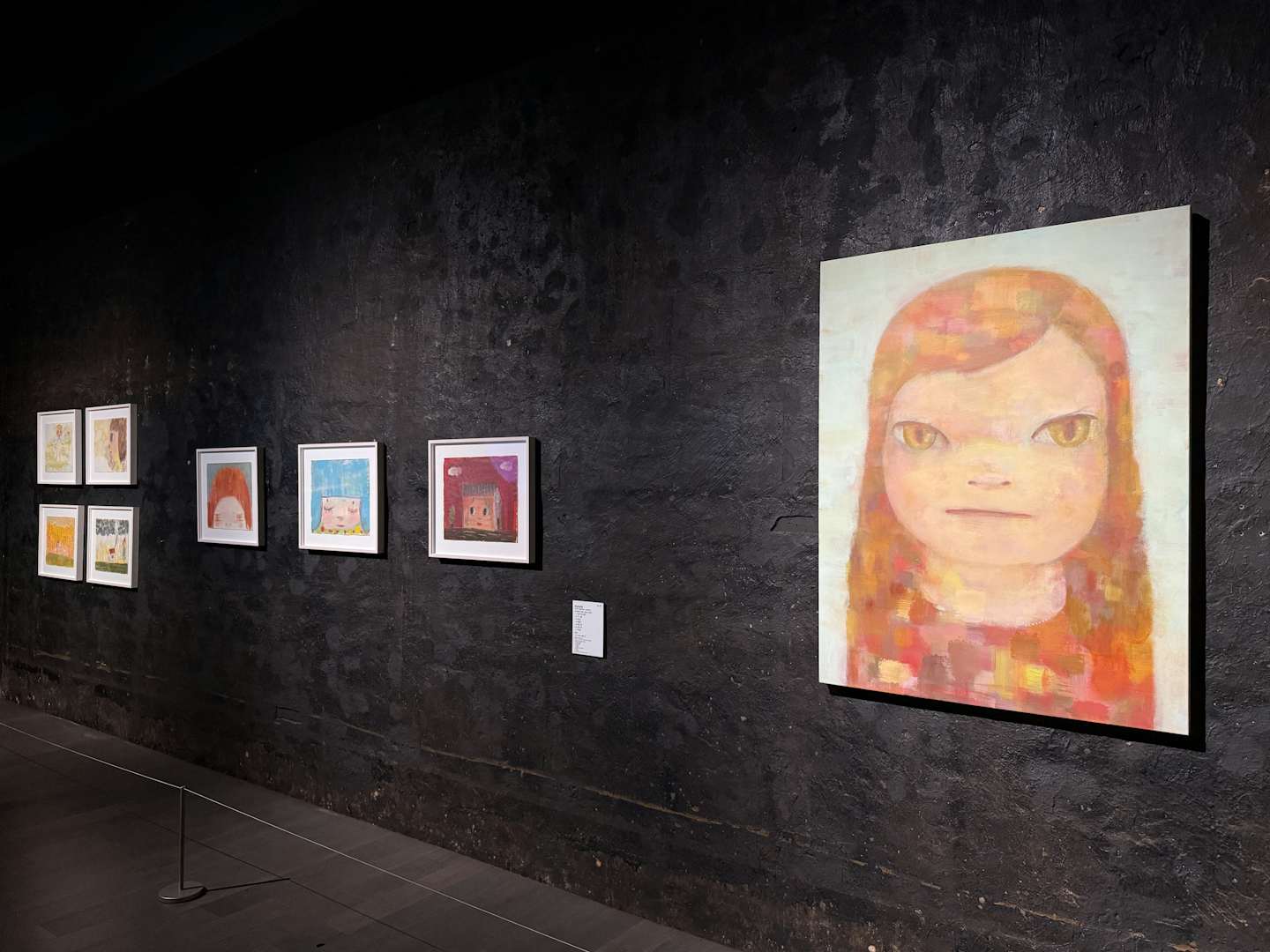

会場では、現代アーティスト20組による作品と2点の歴史資料、計109点を展示。その多くは、開館以来同館がアーティストと協働し制作・収蔵してきたコレクション作品で構成されている。

「この5年間、美術館はアーティストとの『コミッション・ワーク』を軸に、新作の制作と収蔵を積み重ねてきました。本展では、その蓄積を一堂に紹介することができる貴重な機会でもあります。展示される作品群は、弘前や津軽地方、さらには青森、日本、アジアといった『私たちがいまいる場所』を、多様なアーティストの視点で見つめ直した記録でもあり、展覧会のテーマである『現在地の再考』と深く呼応しています。これまでの歩みとともに、これから加わっていくかもしれない作家たちとの新たな協働を通じて、『私たちの場所とは何か』を皆さんとともに考えていきたいと思っています」と木村は語る。