2025台北ビエンナーレ「地平線上の囁き」レポート。現世を変える「思慕」の力

第14回目の台北ビエンナーレが、11月1日、台北市立美術館で開幕した。「地平線上の囁き」(Whispers on the Horizon) というテーマのもと、全世界37都市からの72人のアーティストによる、34点の委嘱制作や現地制作を含む150点の作品が展示されている。現地から展覧会レポートをお届けする。

文=岩切澪

2025台北ビエンナーレのテーマは「地平線上の囁き」(Whispers on the Horizon)。探究されるのは、人々とつながり、想像や変革を引き出す、人類を前進させる力としての「思慕」(yearning)である。「地平線」とは、既知の物事と希望が出会う場所であるが、そこに向かって動き続ける「思慕」は「答えを出すわけではない」とステートメントは伝える。代わりにそれは、「か弱くとも粘り強く、不可視でありながらも痛切に」「囁き続ける」のだという。

企画を手がけたのは、ベルリンのハンブルガー・バーンホフ国立現代美術館の館長を2022年より共同で務めるサム・バーダウィルとティル・フェルラス。ユニットを組んで17年という彼らは、2022年のリヨン・ビエンナーレ「脆弱のマニフェスト」展や、同年のヴェネツィア・ビエンナーレで特別表彰を受けたフランス館の企画などで知られる。現代アート作品を紹介し、美術館の可能性を追求するだけでなく、美術史の読み直しをキュレーションの中心に据える彼らがアジアで初めて手がけた当展は、台湾の複雑な歴史と社会、現状を、様々な意味で反映するものとなった。

展覧会を導く3つのモチーフと、時代を超えた作品からのレファレンス

2人は、1年以上をかけたリサーチを通して、台湾独自の歴史と関わる映画や文学に登場する3つのモチーフを、展覧会を導くオブジェとして選んだ。1つ目は、日本時代から国民党時代までを生きた台湾の民間芸能「布袋戲(ポテヒ)」の人形使い、李天禄(リー・ティエンルー)の人生を描いた侯孝賢(ホウ・シャオシェン)による長編映画『戯夢人生』の人形。2つ目は白色テロの時代の若者の憧憬と絶望を描いた陳映真(チェン・インジェン)による短編小説「私の弟康雄」(『戒厳令下の文学 台湾作家・陳映真文集』[せりか書房、2016]収録)に登場する日記。そして3つ目は日本時代から現代までを舞台にし、とくに台湾の人々と太平洋戦争との関わりが描かれた呉明益(ウー・ミンイー)の長編小説『自転車泥棒』(文芸春秋、2018)の盗まれた自転車である。

2人は参加アーティストを選出した際、これらのモチーフや国立故宮博物院・台北市立美術館のコレクションからの作品についての長いテキスト「地平線上の囁きー 2025台北ビエンナーレの企画コンセプトのマッピング」(Whispers on the Horizon- A Mapping of the Curatorial Concept of the 2025 Taipei Biennial、展覧会図録に収録予定)を書き、彼らと共有している。

展示会場では、ところどころに、それらモチーフとの出会いが待っている。写真作品がもっともストレートにモチーフを表しており、張照堂(ジャン・ジャオタン)による《戯夢人生》で描かれた人形使い李天禄その人の肖像や、劉安明(リウ・アンミン)によるポテヒの舞台と観客、徐清波(シュー・チンボー)や鄧南光(デン・ナングァン)によって捉えられた自転車、楊基炘(ヤン・ジーシン)による鳥籠を手にする男、蕭永盛(シャオ・ヨンシェン)による《士官とその弟》などがある。また高田冬彦の作品《The Princess and the Magic Birds》に出てくる、月明かりの中で少年の耳元で妖しい物語を囁く小鳥は、『自転車泥棒』の登場人物が一緒に暮らす、特攻隊員の生まれ変わりのシロガシラを思い起こさせ、同じく『自転車泥棒』で、人間との深い交流が描かれたオランウータンや象など、台北動物園の動物たちのイメージが、モナ・ハトゥムの檻のインスタレーション《セルュール》(細胞、小部屋、独房などの意)と結びつく。

and WAITINGROOM. Image Courtesy of Taipei Fine Arts Museum, photo by Lu Guo-Way.

さらに、今回のビエンナーレでは、「思慕の探究のアンカー的役割」(前掲文より引用)として、台北市立美術館のコレクションから、絵画や写真をはじめとする収蔵作品が30点ほど展示され、上述の3つのモチーフや、現代作品との共鳴が探られた。本来模索していたという国立故宮博物院とのコラボレーションは残念ながら実現しなかったが、故宮の作品から着想を得た委嘱作品も複数展示された。

各階のテーマごと丁寧に練られた展示構成

会場は台北市立美術館の1階と地階、2階。各階にテーマがあり、鑑賞ガイドやマップに振られた番号が、動線を示す。会場全体に設えられたカーテンは、緩やかに空間を区切り、柔らかなリズムを生み出すだけでなく、半透明の布の向こうに微かに見えるものに対して自然と沸き起こる好奇心を引き出す。

1階では、「献身や記憶、忍耐といった要素が深いところで繋がる作品群」が展示されている。15メートルの吹き抜けのあるロビーに設置された、大型LEDスクリーンとボール紙製の零戦飛行機によるビデオ・インスタレーションは、台湾の若手作家、邱子晏(チョウ・ズーイェン)による《偽の飛行場》だ。映像では、凧揚げをしていた少年が古い防空壕に迷い込み、中でボール紙の零戦飛行機を作る老人に出会う。邱は、自身が暮らす雲林県北港で、第二次大戦末期に日本軍によって建設されたトーチカを見つけたことをきっかけに、敵の目をくらますための偽の滑走路や偽の飛行機の歴史を探り当て、近くの廟の習俗を含めた大量のリサーチを行い、作品を制作した。観客はタラップを上がって零戦の操縦席に座り、スクリーンとは異なる映像を見ることもできる。虚実ないまぜの飄々としたヌケ感を保ちながら、徹底して物質化・視覚化された作品は、人間、歴史、戦争、そして真実とは、という疑問を問いかける。

こういった素材による虚実の同居は、ナリ・ワードの《サウンドシステム》の大理石のスピーカーをはじめ、1階の多くの作品に見られる。中古のベニヤ合板で作られたエンリケ・オリヴェイラの《雑草(Cizania)》は、有機的な形状が建物に張り付く蔓性の植物にも見え、生命力と攻撃性、自然と人造物の間の衝突が表現されている。オマール・ミスマールの《私の両目は涙を流す》は、1870年に出版されたパレスチナの花についての本を参考に、54種類の花を台湾の造花メーカーとともに再現し、非常に華やかでありながらどこか不自然なフラワー・アレンジメントで入場する観客を迎える。

1階の中央に、観客を囲うように天井から吊るされた4つのスクリーンが映し出すのは、韓国出身でベルリンで活動するタク・ヨンジュンの、ダンスを軸に、東西の文化、宗教、身体、クィアといった要素を探究した映像作品だ。隣では、収蔵作品から、台湾クィアアートの先駆者として知られる席徳進(シー・ダージン)による《長髪の青ブリーフの青年》(1975)が、静かなエネルギーを湛える。当展では、トビアス・ツィエローニーによる写真など、性的マイノリティに関する作品がところどころで展示され、印象を残す。

2階で展示されている陳柏豪(スカイラー・チェン)は18歳でアメリカに留学して以来長らく海外を拠点にしているが、2019年の台湾の同性婚合法化前に運動に関わったことをきっかけに、クィアをテーマにした絵画を制作し始めた。今回は、二・二八事件の犠牲者であった大叔父についての作品も展示している。

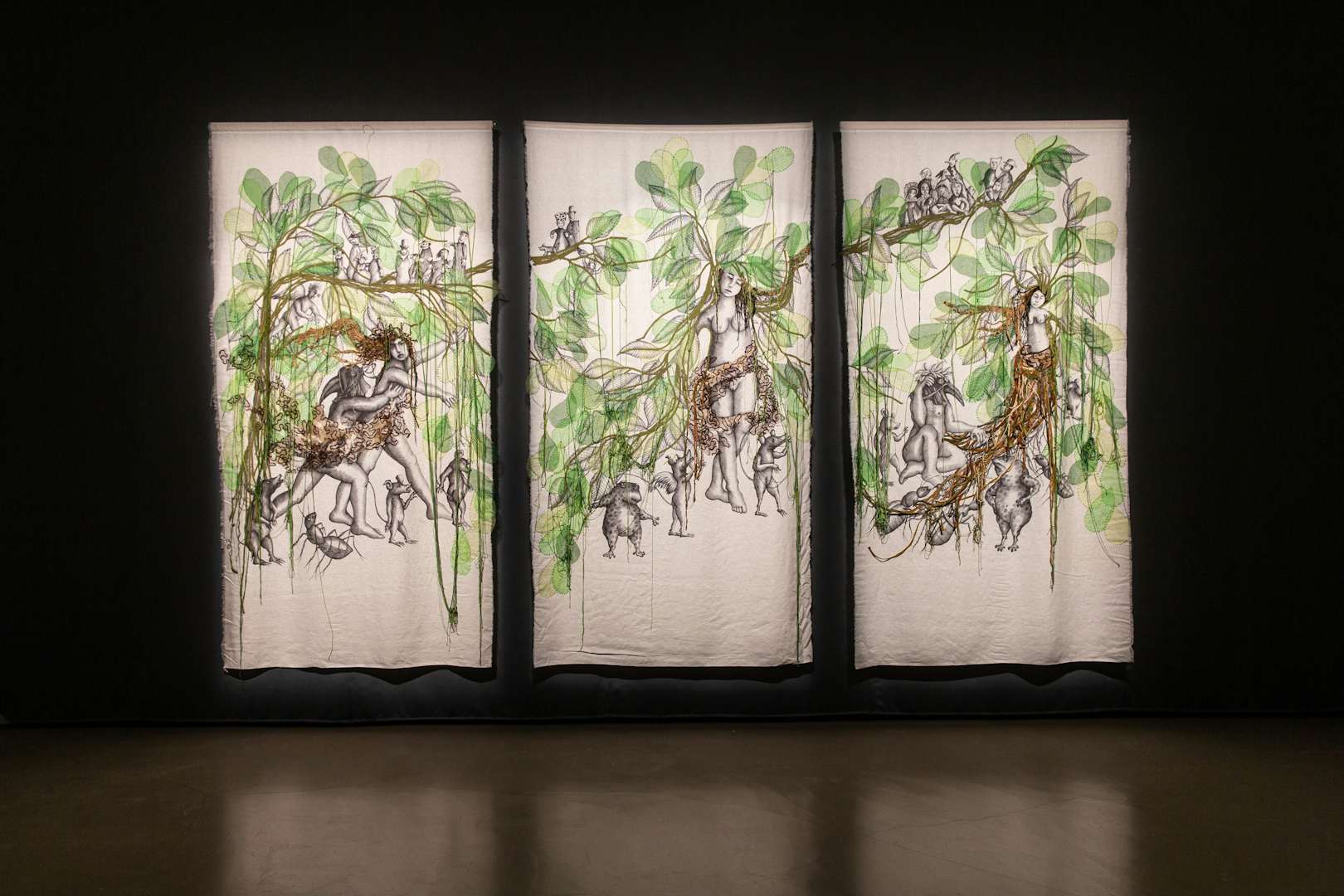

1階ではほかに、シルヴィ・セリグによる、ギリシャ神話の女神ダフネをモチーフに刺繍と絵画を組み合わせたトリプティクなども目を惹いた。また、コラクリット・アルナーノンチャイによる、圧巻のイマーシヴなビデオ・インスタレーション《死後の愛》の隣に、ひっそりと展示された、サウジアラビアの若手ムハンマド・アル・ファラジによるインスタレーション《水中の茶葉のように》の、砂が敷き詰められた空間での写真展示は、東アジアとは全く異なる環境の中で暮らす人々への想像を掻き立てる。

地階は「目撃者、そして変容の場としての身体」にフォーカスしたフロアだ。セルビア生まれでNYを拠点とするイヴァナ・バシッチは、ユーゴスラビア内戦のただ中で育ち、多くの暴力を目にした。呼吸のリズムによる動きやサウンドなどを伴う立体作品は、身体器官の有機性や儚さを、吹きガラスや蝋、石、金属などを用いて表現している。ベトナムに生まれドイツで育ったスン・テウは、仏領インドシナ連邦政府が、度量衡システムをどのように統治に利用したかを、コンセプチュアルでミニマルなインスタレーション作品で探究している。

with Saba Mahdavi & bespoke.Sur- Mesure Engineering Studio, Concrete, blown glass, race cars exhaust manifolds, breath, pneumatic circuit, wax, copper, grounding rods, alabaster, pressure

2階では、近代性や表象、帰属意識の共有についての作品が展示されている。ロンドンをベースに活動する横溝静が受嘱制作したのは、実家の母親が四季を問わず、アパートのベランダでガーデニングに勤しむ映像作品だ。本棚の上の植物に関する英語や日本語の本、夫とともに育てた植物のスライドを眺める時間などが淡々と描かれる。非常に理路整然と紡がれるその暮らしぶりは、温かな眼差しをもって記録されており、いくら見ても全く見飽きることがない。

また収蔵作品から選ばれた、陳植棋(チェン・ジーチー)による《台湾郷景》(1925-30)や、陳澄波(チェン・チェンボー)の《夏日街景》(1927)、《嘉義の展望》(1934)は、いずれも近代化の中で変わりつつある台湾の風景を、故郷への情感たっぷりに描いたものだ。このほか、キュレーターによる前掲テキスト中で触れられた国立故宮博物院所蔵の黄公望《富春山居図》(1350頃)からインスピレーションを得てイヴァ・ジョスピンが受嘱制作した立体作品など、自然と人間の関係をテーマにした作品が印象に残る。

台湾で根強い人気を誇り、これまでも当地での多くの招待機会を持つさわひらきは、作品を通じ「未来の記憶」を掘り下げた。「自らの意思に反し、時間の流れにズレが生じた体験」を軸に据え、台北の日本語を介したデイケアを行う福祉施設に集まる高齢者と、郷里に近い能登半島被災地の高齢者へのインタビューを重ね「一番大切な記憶」を収集した。集められた記憶のかけらを元に、男の影が何かを探しさまよう象徴的な映像とオブジェ、文字などによって、詩的な作品を作り上げた。

台湾美術の主体性を表現する場における、台湾原住民アートの不在

開幕シンポジウムで、美学研究者でキュレーターの黄建宏(ホァン・ジェンホン)は、今回のビエンナーレは、世界的な美術の潮流やグローバル化などに意識が向きがちだった歴代の台北ビエンナーレとは異なり、国内展ではあったが初の企画展だった1996年の台北現代美術ビエンナーレから実に21年ぶりに、「台湾美術の主体性」を論じたとして称賛した。確かに、西洋の思潮を掲げることもなく、現地の歴史や文脈をこれほどまでに重視した台北ビエンナーレは今回が初めてで、それは純粋に素晴らしい。

しかし「台湾美術の主体性」を語るとき、オーストロネシア語族の台湾起源説や移行期正義などの、近年の台湾の言論・政治的動向や、何より呉明益の《自転車泥棒》のストーリーに欠かせない台湾原住民(台湾の先住民を指す正式名称)の存在を思うと、このビエンナーレに台湾原住民アーティストによる作品が展示されなかったことに、大切なピースがひとつ欠けているように感じられたのも事実だ。あるいはそれは、台北市立美術館のコレクションに、現状、原住民による作品が含まれていないことや、キュレーターの二人が議論を重ねたという台湾の識者の方向性と関連しているのかもしれない。この件については、栖来ひかりによるインタビューにおいて、二人からの回答は得られているものの、近年台湾では、批評性や現代性を備えた原住民によるアート作品が次々と出現しているだけに、残念に感じた。展示されていたならば、マヤ・カクチケル系先住民の宇宙観を表すエドガー・カレルの作品と、何らかの共鳴を持ったはずだとも思う。

抑圧のなかでの「思慕」

それでもなお、今回のビエンナーレが総じて魅力的であるのは、「思慕」の持つ未来へ向かうポジティブさによるものであろう。ただしそこには、隠された両義性とも言うべき、もうひとつの側面があることを再確認しておきたい。

「思慕」は、陳映真の「私の弟康雄」で、主人公である姉が自殺した弟の日記を読みつつ、そのページが自殺の日付に向かうにしたがって膨らんでいった自身の感情として使われた言葉だ。「思慕」は、二度と戻らない弟に対する愛と同時に、弟の死という動かしようのない現実についての、大きな苦しみを表してもいる。戦火の下にあるレバノンで育ったバーダウィルと、東西に分かれた暗い時期のドイツで育ったフェルラスのふたりは、現実の過酷さを知り尽くしているからこそ(そしておそらく現在もそんなヒリヒリとした現実を生きているからこそ)、展覧会を通して、私たちに「思慕」を抱き、まだ見ぬ地平線へともに前進することを提案する。

現実の抑圧と、愛や祝福などの相反する要素の内包は、多くの作品に核として宿っており、例えば、1階に展示されている陳進(チェン・ジン)による、日本の植民地統治下での母子の絵画に、象徴的に見られる。いっぽう、2階の最後の作品、上海出身の張如怡(ジャン・ルーイー)による、コロナ禍でのロックダウンを経てつくられたという作品群は、展覧会のクライマックスに近い場所にあるにしては、少し悶々としている。圧倒的に人工的な環境で生命のレジリエンスがかすかに感じられることを、救いと受け取めるべきなのかどうか迷うが、権威主義の中でも人々は生きている、そんな現実が存在することを思い起こさせるのである。おそらく今でも、誰にも言えない何かを抱えたまま生きている、世界中の抑圧された人々への意識が、この美しく整えられた展覧会の深部には確かに存在する。

雑草の庭園で行われる合唱イベント

さて、美術館の南エントランスの傍には、通し番号最後の作品、庭園とサウンド、オブジェなどによる、リナ・ラペリテの《坂の研究》が設置されている。庭園に植えられている植物は、台湾中に生い茂るセンダングサである。トゲが服に引っ付き、どんどん拡散し、人々を困らせる雑草であると同時に、可憐な白い花を咲かせ、薬草として用いることも食用にすることも出来る。この庭園は現状の台湾そのものであり、じつは外来種であるセンダングサが象徴するのは、筆者を含む、現在の台湾に定住する人々(セトラー)なのかもしれない。

この庭園では、ビエンナーレのクロージング・イベントとして、公募によって集まった、自由な音程を持つ普通の人々による合唱が予定されている。歌われるのはルー・リードの『パーフェクト・デイ』だ。この曲は台湾でも『我的完美日常』というタイトルで公開されて人気を集めた、ヴィム・ヴェンダースによる役所広司主演の映画『Perfect Days』の主題歌であったため、若者を中心によく知られている。台湾の複雑な歴史や社会は、一朝一夕に語ることはできないし、早急に答えを出すことも不可能だ。しかしこのセンダングサの庭園で、人々が思い思いの音程で『パーフェクト・デイ』を歌う時、このささやかだが心を合わせなければ遂行できない行為は、私たちを前進させる「思慕」の実践となるかもしれない。