被爆80周年記念「記憶と物 ―モニュメント・ミュージアム・アーカイブ―」(広島市現代美術館)開幕レポート。もの、そして不在からたどる「あのとき」の記憶

広島市現代美術館で、戦争や原爆の記憶と美術表現との関係をテーマとした特別展「被爆80周年記念 記憶と物 ―モニュメント・ミュージアム・アーカイブ―」が開幕した。会期は9月15日まで、会場をレポートする。

文・撮影=安原真広(ウェブ版「美術手帖」副編集長)

広島市現代美術館で、特別展「被爆80周年記念 記憶と物 ―モニュメント・ミュージアム・アーカイブ―」が開幕した。会期は9月15日まで。

本展は、戦争や原爆の記憶と美術表現との関係をテーマとし、戦中につくられた銅像やそのつくり手、そして戦後に再建された像の例から、それらが関係した記憶の形成、忘却、再構成について思考を巡らせるものだ。

加えて、モニュメント、ミュージアム、アーカイヴといった記憶形成にかかわるものや活動を主題とするアーティストたちの試みを紹介。「ヒロシマ」をテーマとした同館のコレクションをあわせて展示することで、過去の営みと対話的に向きあう姿勢や、表現や制度を通して形成される戦争の記憶、当事者性、過去を継承する可能性についての対話的と建設的な議論、そして思索の場を提起するものとなっている。

展覧会はまず、同館が位置する比治山公園にかつてあった、広島出身の軍人で内閣総理大臣も務めた加藤友三郎の像の紹介から始まる。加藤の像は同館の東に位置する園路にあったものの、戦時中の資源不足による金属回収のために撤去されたため、現在は台座だけが存在している。会場入口では、健在だった当時の像のほぼ実物大の写真が垂れ幕として展示されている。不在である加藤の像が何を物語るのか。本展はそんなスリリングな問いかけから始まる。

加藤の像を手がけたのは、呉出身の彫刻家・上田直次だ。上田は、加藤の像のみならず、日中戦争で壮絶な戦死を遂げて「軍神」と称えられた、広島出身の軍人・杉本五郎の像も手がけている。杉本の像はその所属部隊であった広島の歩兵第11連隊正門脇に設置され、戦時下における士気の高揚を担った。

しかし上田は、郷土の偉人や軍人の像を手がけるいっぽうで、ヤギをモチーフとした愛らしい彫刻を多く残した彫刻家でもあった。会場で展示されている木彫の《愛に生きる》(1931)は、その表題どおり愛情あふれる親子のヤギの仲むつまじい姿をモチーフとしている。このように、作家が残した「物」である作品をたどることで、各時代の世相とそこにあった作家や人々の記憶が浮かびあがってくることがわかる。

広島を象徴する施設のひとつといえる平和記念公園。この公園と慰霊碑の成立についても複雑な歴史が存在している。平和記念公園の設計を手がけたのは建築家・丹下健三であったが、丹下はその慰霊碑の設計を日系アメリカ人のイサム・ノグチに依頼している。その際にノグチが提案したのが、円筒のアーチ状のモニュメントと地下の慰霊塔という連続的なデザインだった。会場では玄武岩でできた、その5分の1サイズのデザインモデルを見ることができる。しかし本案は、広島平和記念都市建設専門委員会の反対によって、結果的に不採用になる。最終的に丹下は、ノグチの提案したアーチ状の屋根のかたちを活かし、現在の慰霊碑ができあがった。

このような上田やノグチをめぐる様々な記憶をテーマに、「〜のためのプラクティス」シリーズを制作したのが、アーティストの黒田大スケだ。黒田は上田やノグチをはじめとした様々な彫刻家について調査し、作家に成り代わって独白するパフォーマンスを映像化。上田はヤギ、ノグチはハエといったように、各彫刻家たちは、それぞれが得意としたモチーフや逸話にちなんだ動物(ときには植物や無生物)として映像に登場する。映像に登場する彼らの発言には、ときに黒田自身の言葉も混ざり、史実と創作の交錯によって生まれるナラティヴをつくりあげている。

毒山凡太朗は、土地やモニュメントが持つ複雑な歴史を様々な視点から取り上げてきた。本展には映像や平面作品を出展しているが、なかでも注目したいのは、《令和之桜》(2020)だろう。

本作は、日本画家・小早川秋聲の代表作である《國之楯》(1968)をモチーフにしたものだ。従軍画家として戦地に幾度も赴いてきた小早川は、いわゆる「戦争画」のひとつとして《國之楯》を制作した。本作は当初、《軍神》(1944)という名前で発表され、その背景には一面の桜が描かれていたが、依頼した陸軍は受け取りを拒否。戦後、小早川が《國之楯》として改めて発表した際には桜が塗りつぶされていたことが知られている。毒山は発表当初の《軍神》で使われた画材と描法を可能な限り再現し、同様の図柄を制作。そのうえで、背景を塗りつぶすのではなく、人物の側を塗りぶすことで作品《令和之桜》を完成させた。小早川に本作を改変させた歴史的背景、そして小早川の心情と実際の作品の変化を、ひとつの平面において並列させた作品といえる。

記憶をテーマにした作品制作を続けてきた曺徳鉉(チョウ・ドクヒュン)の《二十世紀 追憶》(1996)は、被爆50年の節目に「ヒロシマ」をテーマとして委託され、制作された作品だ。原爆被害者の肖像が明滅するライトによって照らし出され、それと向かい合う箱のなかには血液の染み込んだキャンバスが納められている。制作から30年近いときが経とうとしているいま、本作の受け取り方がどのように変化したのか、考えてみるのもいいだろう。

ニューヨークを拠点とする蔦谷楽は、東日本大震災に伴う原発事故を機に、核や戦争を巡る歴史的事実や記憶について調査をはじめたアーティストだ。蔦谷が本展に出品した「Daily Drawing: Spider's Thread」は、核兵器を巡る47のポイントを1日1枚ずつ描いたシリーズ。科学者や鉱山労働者、被爆者など、核兵器にまつわる様々な人物が、動物や昆虫などの姿に置き換えられて描かれている。本シリーズは会期中につねに入れ替えられる。ほかにも蔦谷は広島に原爆を投下したB-29爆撃機「エノラ・ゲイ」や、その被害によって生まれた原爆ドームを多視点的にとらえた作品を制作している。

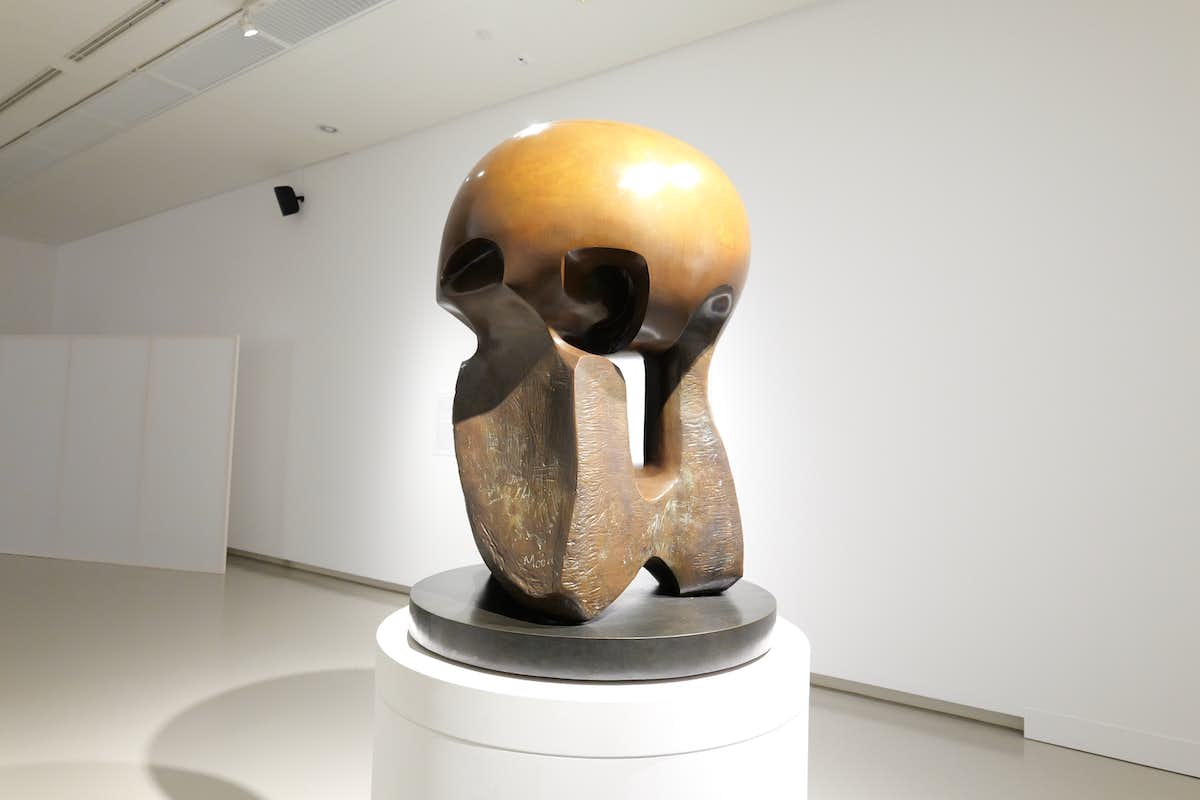

広島市現代美術館が所蔵するアメリカの彫刻家、ヘンリー・ムーアによる《アトム・ピース》は、その3倍の大きさを持つ彫刻作品《ニュークリア・エナジー》(1967)のワーキングモデルとされている。この《ニュークリア・エナジー》は「人類初の制御された核分裂の連鎖反応実験成功25周年を記念するモニュメント」としてシカゴ大学に設置されたが、その後広島市議会議員の抗議によって撤去されることになる。しかし本作は、科学の発展という功績とともに、そこに深い恐怖の可能性があることを含めて、制作をムーアに依頼したものだった。美術作品の解釈の多様性はときに称賛されるが、それゆえに開かれたものではなくなってしまうことも本作は示唆する。

ニュージーランド・アオテアロア在住のフィオナ・アムンゼンは、長崎出身の家族を持ちニュージーランドで活動する落語家・鹿鳴家英志と《An Ordinary Life》を制作。原爆投下時に少年だった鹿鳴家祖父の幽霊と想像上の対話を繰り広げる映像作品《An Ordinary Life》を障子に投影した。本作には落語の手法が用いられており、孫と祖父それぞれが共有する「はし」についての思い出を話に折り込みながら、記憶の接続が表現されている。

フィオナ・アムンゼンは2024年に広島を訪れ、原爆によって被爆した木々(被爆衛木)を被写体にした新たなシリーズに取り組み始めた。写真を現像する際には、海藻から採取した成分でつくられる現像液が使われているが、これは、海藻には海洋を循環する放射性物質が蓄積しやすいとされるためだ。できあがったイメージには原因不明の「霞み」が発生しており、これは直接的に放射性物質の影響ではないものの、見えざる影響がイメージに与える影響を間接的に物語る。

被爆体験に向き合い続けた画家・殿敷侃(1942〜1992)は、父母を原爆で亡くしたこと、そして自身の被爆体験と向き合ってきた作家だ。被爆現場の近くで拾ったヘルメットとレンガを終生アトリエに置いて制作に取り組み続けたことで知られており、本展ではヘルメットやレンガとともにシルクスクリーン作品が展示される。

いっぽうで殿敷は80年代後半以降、大都市と地方との不均衡、そして環境破壊など、現代社会に目を向けた表現へと向かっていく。会場で展示されている《山口一日本海一二位ノ浜、お好み焼き》(1987)は、海岸に漂着するゴミを集め、焼き固めて巨大なオブジェをつくるプロジェクトにおいて生み出されたものだ。本作はその制作プロセスそのものが作品ともいえるが、いっぽうで「お好み焼き」という広島の名物をタイトルに据えていることにも注目したい。本プロジェクトは被爆と向き合ってきた殿敷が、文明から生まれた焼塊という存在をつくることで、広島の原爆被害の悲劇と現代社会の負の生産物を結びつけようとしたものと考えられるだろう。

疎開先で原爆投下の報を聞いた丸木位里と俊が、終戦後に広島の家族などから聞いた体験をもとに描いた《原爆の図》。本展で展示されているのは、アメリカでの展示を前に紛失に備えて制作された「再制作版」であり、全国を巡回して原爆の被害を戦後も広く伝えた。

会場の最後に展示されているのは、小森はるか+瀬尾夏美による《11歳だったわたしは 広島編》だ。東日本大震災後の人々の語りを記録してきた小森と瀬尾は、11歳前後で体験したことが、その後の人生に大きな影響を及ぼすのではないか、という仮説にいたったという。この仮説をもとに2011年に始められたプロジェクト「11歳だったわたしは」は、広島でも展開された。現在の広島に暮らす10代から90代までの、約40名の人々にインタビューを実施。質問者と回答者という枠組みを超えた対話が繰り広げられた後、インタビュー、映像撮影、聞き書きの作成や映像編集といった制作プロセスは、すべてインタビューを受けた人々が制作者として関わった。可能な限りの「対話」に向きあうことでつくり上げられた、いまを生きる人々の「11歳」を体感してほしい。

多くの日本人が、教育というかたちで1945年8月6日の広島に何が起こったのかを知っている。いっぽうで80年を経たいま、それは様式として刻まれる歴史のひとつとなっていることも事実だ。本展は当時の広島にあった状況が不在であることに向き合い、語り得るあらゆるかたちを美術という方法によって探り出したものといえるだろう。