地球の深層と響き合う。ジュリアン・シャリエールが語る、「地質的時間」としてのアート

ペロタン東京で個展「Midnight Zone」(〜8月30日)を開催しているスイス出身のアーティスト、ジュリアン・シャリエール。火山、深海、氷河、熱帯雨林といった極限的なフィールドでの実践を通じて、アートと地質、生態系、テクノロジーの関係を探求してきたシャリエール。本インタビューでは、その幼少期の自然体験から、音と地層を結びつける現在の制作、さらには生態保全とアートの関係まで、多角的な視点からその創作の核心に迫る。

見えない世界へのまなざし

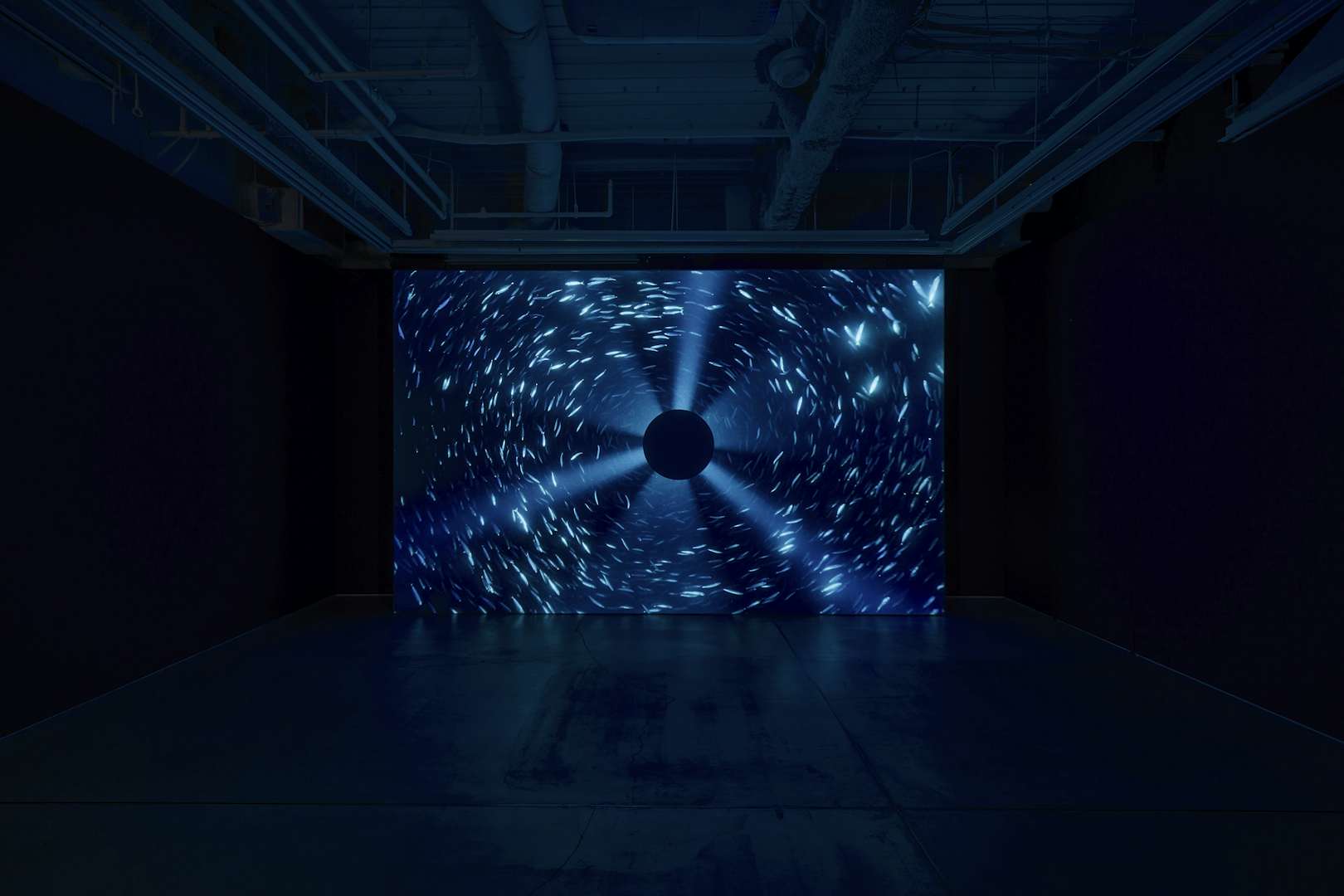

──映像作品《Midnight Zone》(2024)は、深海のなかにいるような体験や、皆既日食のようなイメージをつくり出すフレネルレンズが神秘的な印象を与える作品です。あなたが撮影に潜った「クラリオン・クリッパートン海域」(ハワイからメキシコにかけて広がる太平洋の深海域/Clarion–Clipperton Zone:CCZ)には、手つかずの自然と豊富な鉱物資源が眠っているそうですね。そこには5578種の深海生物が生息しており、そのうち88〜92パーセントは未記録の新種で、地球上のほかのどの地域にも見られない独自の生態系が存在しているとのことです。なぜこの海域を主題、あるいは映像の背景として選んだのでしょうか?

この10年ほどで、私の海に対する関心は、たんなる物理的な空間としてではなく、地球全体との関係性をめぐる哲学的な探求へと変化してきました。とりわけ「潜る」という行為は、知覚そのものを再構築する手段となっています。水中に没入することで、私たちが通常保っている距離──自己と環境、身体と世界のあいだの隔たり──が崩れていくのです。衣服や建築、さらには空気さえも取り払われ、水のなかでは私たちは何か太古の状態へと戻っていく。人間はかつて水中の存在でした。胎内での記憶、そしてそれ以前の進化の流れのなかで形成された生物学的な記憶にもつながっています。例えば料理に塩を使うことなど、私たちの日常的な行動にも、そうした海洋的な起源の痕跡が残されているのです。

Photo by Osamu Sakamoto. Courtesy of the artist and Perrotin

この探求のなかで重要な転機となったのが、2016年に太平洋の沖合で行ったドリフトダイビングでした。特定の何かを見るためではなく、ただ海に身を委ねて漂うという体験でした。そこには海底もサンゴ礁もなく、基準点が何ひとつ存在しない。ただただ青が広がる空間。人体の密度は海水とほぼ同じなので、重さを感じなくなり、自他の境界が曖昧になります。体は確かに動いているのに、それを自覚できない。海流に運ばれながら、どこにいるのかまったくわからない──極めて混乱する状況でしたが、同時に深く感動的でもありました。主体と環境の境界が解けていくような、制御不能な空間に身を任せる感覚。この体験は、いまも私の作品に大きな影響を与えています。

その数年後、この感覚をなんらかのかたちでとらえたいと考え、「Where Waters Meet」(2019)という写真シリーズを制作しました。おそらく、初めて「水と人間との関係性」を全面的にテーマとした作品群だったと思います。メキシコ・ユカタン半島の水没した洞窟に自由潜水で潜るダイバーたちを撮影したこのシリーズでは、身体がまるで水の層のあいだを浮遊しているかのように、重力も方向も意味をなさない曖昧な空間に存在しています。あたかも世界と世界のはざまで漂い、表層や深さ、方向といった概念そのものが解けていくような感覚です。

Copyright the artist; VG Bild-Kunst, Bonn, Germany

やがて、私はこの「溶解(dissolution)」の感覚がもつ政治的側面にも関心を向けるようになりました。ほとんど把握できていないものに対して、私たちはどうやって「管理する」などと言えるのか?──この問いにおいて、CCZは中心的な存在となりました。メキシコからハワイにかけて広がるこの深海平原は、水深4000〜5500メートルに位置し、地球上でもっとも生物多様性に富み、かつもっとも未探査な地域のひとつです。しかしいま、この場所は深海鉱山開発という新たな脅威に直面しています。

その背景には、「多金属ノジュール」と呼ばれる鉱物の存在があります。ジャガイモほどの大きさのこれらの鉱塊は、海底に無数に点在しており、マンガン、ニッケル、コバルト、レアアースといった金属を豊富に含んでいます。とくに電気自動車や蓄電池など、再生可能エネルギー技術に欠かせない資源として注目されています。世界が脱炭素化を急ぐなかで、これらのノジュールは「グリーントランジション(脱炭素社会への移行)」の鍵として語られているのです。

しかし、ここには大きな皮肉があります。持続可能な経済を目指すという名のもとに、地球上で最後の手つかずの生態系のひとつを破壊してしまうかもしれないのです。これらのノジュールは、何百万年という歳月をかけて、微細な生物の破片を核として一層ずつ蓄積されて形成されます。そして、そこに生息する生物たちは、この特殊な鉱物基盤に適応し、それを棲み処として進化してきたのです。

私たちはこれまでに、CCZで約5000種の新種を記録しています。その多くが固有種であり、科学者たちはさらに数万種が未発見のままだと考えています。それにもかかわらず、商業採掘に向けた準備はすでにかなり進んでいます。もし採掘が始まれば、私たちはそれらの生物たちから何も学ぶことのないまま、彼らを絶滅に追いやることになります。

この矛盾は非常に深刻な問題です。私たちは、まだほとんど理解していない生態系を商品化しようとしているのです。採掘に提案されている手法は、大型機械で海底を引きずり、堆積物を吸い上げ、多金属ノジュールを一斉に回収するというものです。このプロセスによって、海洋生物は埋もれ、炭素循環は乱され、水柱には堆積物のプルーム(濁流)が広がっていきます。陸上での採掘と違い、海洋では被害が空間的に広がりやすく、制御が難しいのです。

Photo by Osamu Sakamoto. Courtesy of the artist and Perrotin

《Midnight Zone》では、こうした矛盾に向き合うためのひとつの方法を模索しました。作品の中心に据えたのは灯台のレンズです。これは人間の知覚の代替物であり、私たちが立ち入ることのできない領域へと降下する「眼」のような存在です。本来、灯台は陸地の限界を示し、海との境界で危険を警告するものです。しかしこの作品では、その機能を反転させています。レンズは海の上ではなく、海の深部で導きの存在となるのです。好奇心や接触、証人としての感覚を託す器──まるで深淵に投じられた焚き火のように、人々が集い、見ると同時に見られる存在となるのです。

この映像は、深海をマッピングしたり説明したりするものではありません。むしろ、深海を「喚び起こし」、その空間的ロジック、時間的な広がり、そして脆弱性を感じさせようとする試みです。地球の表面の70パーセント以上、居住可能な体積の97パーセントを占める海。それにもかかわらず、私たちはいまだにそれを「未開の空間」や「目的や利益で満たすべき空白」として扱い続けています。

こうした思考に対して、芸術にはひとつの役割があると私は考えています。それは、複雑さを単純化するのではなく、むしろその複雑さへの入り口=ポータルを開くことです。《Midnight Zone》も、そうしたポータルのひとつです。人間の手が届かない──けれども、まさにいま危機に瀕している環境へと視覚的・感情的に潜っていく体験。取り返しのつかない損失の瀬戸際にある空間なのです。

──光が届くのが水面から1000メートルまでということで、生態系に影響を及ぼさないためにも、撮影もその深度までにとどめたということですよね?そうした場所に行くこと自体、ある意味では環境に影響を与えていると思いますが、そのなかで慎重に配慮されているという姿勢が印象的でした。バイオルミネセンス(生物発光)が支配する深部まで踏み込まないという倫理的な配慮もあったのでしょうか?