望月桂の不敬なユーモア──未来派・アナキズム・へちま。中島晴矢評「望月桂 自由を扶くひと」展

原爆の図 丸木美術館で開催中の「望月桂 自由を扶くひと」展(〜7月6日)。1919年、日本でもっとも早いアンデパンダン展のひとつとされる黒耀会を結成した望月桂の幅広い活動を紹介するこの展覧会を、アーティスト・中島晴矢がレビューする。

望月桂の不敬なユーモア──未来派・アナキズム・へちま

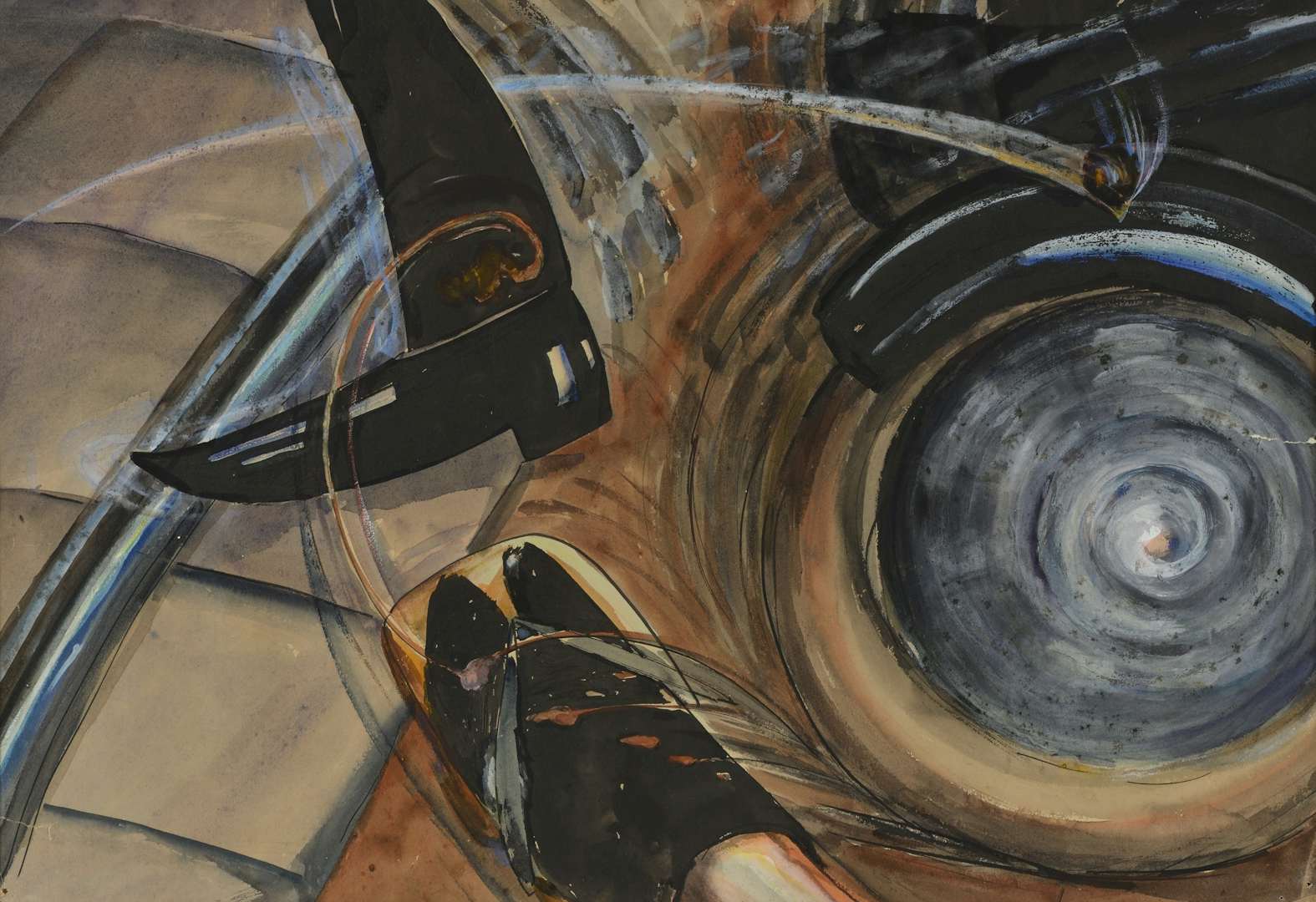

鉄道の線路が敷かれた石畳を2人が足早に行き交う。ひとりは革靴で、もうひとりは足袋に草履。すぐ脇では自動車の前輪が激しく回転し、路面の土を跳ね上げている。足の運びや車の振動、その残像が幾重にも連なるから、雑踏の活気が匂い立って仕方ない。画面いっぱいにダイナミックな躍動感が漲る。絵のタイトルは《反逆性》。1920年、望月桂が黒耀会の第2回展に出品した作品だ。

黒耀会第2回展は初日に警察の検閲を受け、すぐにいくつかの作品の撤回や画題の変更が命じられた。望月の作品も《反逆性》をはじめ4点に撤回命令が下される。理由は絵画の内容ではなく、タイトルも含めた画題だった。黒耀会の会員と警官の乱闘も発生したらしい。しかし、翌日以降も作品を撤回せず展示し続けたので、5日目に警察が来てそれらの作品を持ち去った。すると望月らは警視庁へ盗難届を提出し、作品の返還請求の訴訟を起こしたという……。

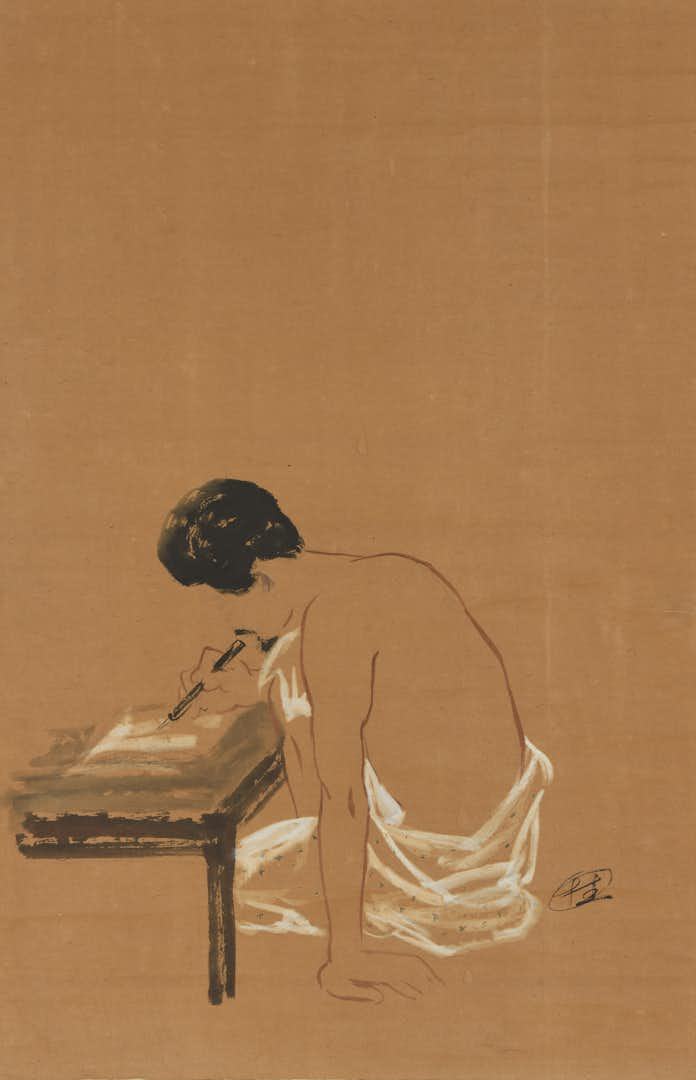

提供=原爆の図 丸木美術館

望月桂を紐解くキュレーションの条件

埼玉県の原爆の図 丸木美術館で開催されているのが、その男を紐解く展覧会「望月桂 自由を扶くひと」だ。2022年に結成された「望月桂調査団」の成果を示すこの展示は、望月桂という表現者の全貌を見渡せるようなスケールでつくり上げられている。

提供=原爆の図 丸木美術館

望月桂調査団は、『前衛の遺伝子:アナキズムから戦後美術へ』(ブリュッケ、2012)の著者である足立元の呼びかけで、研究者、学芸員、ジャーナリスト、文学者、そしてアーティストなど、様々な領域の専門家によって組織されたリサーチ・チーム。郷里である長野県安曇野市での悉皆調査により、かなりの部分まで詳らかになった望月の生涯が、作品と資料の両面を備えて網羅的に公開されている。とはいえ、それはたんなる回顧展ではなく、今日的な視点から「大正の前衛」をとらえ直す試みでもあった。調査団にはアーティストの風間サチコやChim↑Pom from Smappa!Groupの卯城竜太などが参加し、松田修はこの企画展のために映像作品を1点制作している。貴重な資料研究と、令和から大正へのアクチュアルなアプローチ。この2つが本展のキュレーションの導線だと言っていい。

会場となる丸木美術館という背景もテーマにフィットしている。《原爆の図》を描いた丸木位里・俊夫妻の私設美術館であるそこは、2010年まで美術評論家の針生一郎が館長を務めたことでも知られる、いわば「反逆性」を有したある種の抵抗の拠点。公的なセクターではなく、インディペンデントだからこそ革新的な企画を打つことができる。そんな丸木美術館という空間は、望月の立ち上げた平民美術協会や黒耀会の活動につながっているはずだ。

では、その望月とはどのような人物なのだろうか。概略を記せば、望月桂(1886〜1975)は岡本一平や藤田嗣治を同級生に、東京美術学校で絵画を学んだ後、神田で「へちま」という一膳飯屋を始める。そこがアナキストや社会運動家、労働者など多彩な人々の集う場となり、専門家に独占された芸術を大衆に開くべく、1917年に平民美術協会を設立。1919年には芸術と社会双方の革命を標榜する黒耀会を結成し、日本初とされるアンデパンダン形式での黒耀会展を開催した。また1926年に横井弘三が企画した理想大展覧会に《死の宣告》を出品して以降、1920年代後半から犀川凡太郎の筆名で漫画や挿絵を手がける。戦後は安曇野市に帰郷して農地改革に尽力し、高校の美術講師を務めながら数多くの風景画を残した。

上記のような一生を送った望月だが、本展が強調するのは「制作と運営」の両輪である。望月は旧来の美術制度に回収することのできない異端の表現者だった。それゆえ彼の「制作」したタブローを注視するだけでは、「運営」してきた先駆的な事例の数々を取りこぼしてしまう。いわば、へちまをオルタナティブ・スペースとして、平民美術協会や黒耀会を相互扶助的なコレクティブとして、そこで生まれた交流をリレーショナル・アートとして読み替えること。静的な作品の次元のみならず、これらを一種のアートプロジェクトとして立体的に把握することで、日本現代美術史のルーツを「訂正」しようという野心的な目論見がある。

それは卯城と松田が2人の共著『公の時代』(朝日出版社、2019)から継続して議論してきた問題意識だ。彼らは大正時代を公権力が強圧的に振る舞う「公の時代」と定義し、「個」による相互監視も加えた「公」の存在感が増す現在の社会状況に通じると指摘する。これまで見過ごされがちだった「大正の前衛」を掘り下げることにより、美術史のラインを引き直して現代における社会や芸術の再構築を目指した。現に、その企ては「にんげんレストラン」(旧歌舞伎町ブックセンタービル、2018)や「ダークアンデパンダン」(オンライン/都内某所、2020)として実現している。

上記が前提条件にあたるが、本展を包括的に論じるのは筆者の手に余る。その全体像は、緻密な研究を経て会場に展開された文物と、数量限定で配布されている『展覧会 ZINE』に詳しい。そこで本稿では当時の時代背景を確認したうえで、望月によるへちまの活動と黒耀会展の出品作に焦点を絞って見ていこう。